Olivenzweig und Haarnadel im Zigarrenetui (Olivenbaum, Leder, Metall, Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 030), © Otto-von-Bismarck-Stiftung / Fotograf: Jürgen Hollweg

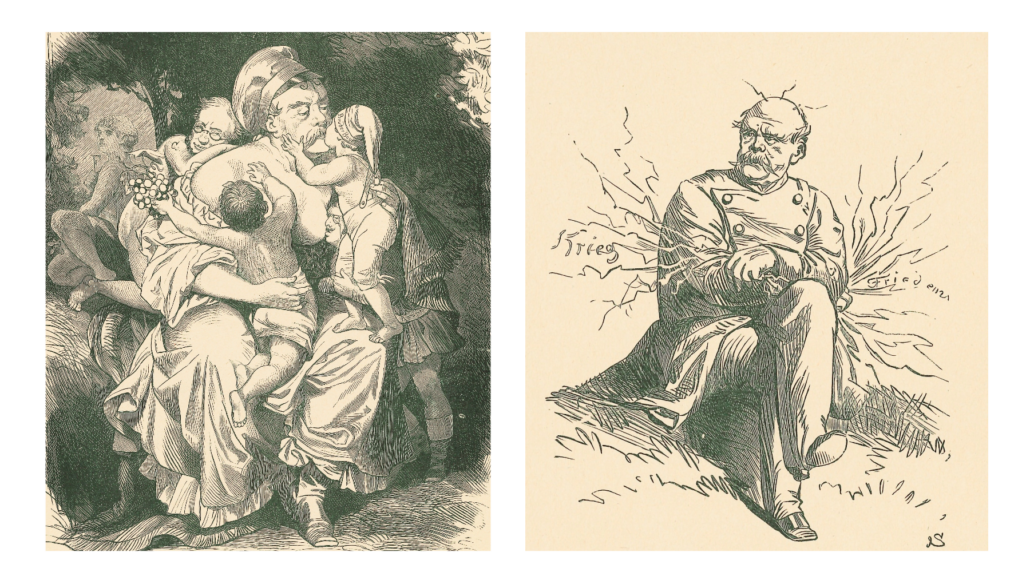

Im Kanon der Erzählungen über Otto von Bismarck, der sich schon zu seinen Lebzeiten in der Öffentlichkeit zu verbreiten begann, zählt an prominenter Stelle seine „Eisen und Blut“-Rede, die er am 30. September 1862 als designierter Ministerpräsident vor der Budgetkommission des Preußischen Landtages hielt. An deren Ende soll er den Zweig eines Olivenbaums als Zeichen seiner friedlichen Absichten präsentiert haben.

Die Darstellung dieses historischen Moments ist seit jenem Tag ausgeschmückt und mit Mutmaßungen versehen worden, wie ein Streifzug durch die Bismarck-Bibliothek in Friedrichsruh zeigt. Gesichert ist, dass Bismarck, der als Gesandter Preußens in Paris diente, im Sommer 1862 eine ausgedehnte Reise in den Südwesten Frankreichs unternahm. Anstatt den Urlaub bei seiner Frau Johanna und den drei Kindern im pommerschen Reinfeld zu verbringen, suchte der Diplomat – der hoffte, von König Wilhelm I. in die Regierung berufen zu werden – Erholung möglichst weit weg von Berlin. Dort spitzte sich währenddessen die politische Lage zu: Die Regierung, die nur dem König verantwortlich war, und der Preußische Landtag konnten sich nicht über eine Heeresreform einigen. Das einzige Druckmittel, das den Abgeordneten zur Verfügung stand, war die Blockade des preußischen Haushalts. In dieser Situation entschloss sich König Wilhelm I. nun doch, den politisch polarisierenden, aber vermutlich durchsetzungsstarken Bismarck an die Spitze seiner Regierung zu stellen. Bismarck reiste nach Berlin und sprach schon bald nach seiner Ankunft mit den Mitgliedern der Budgetkommission, um das Problem im Sinne der Krone zu lösen.