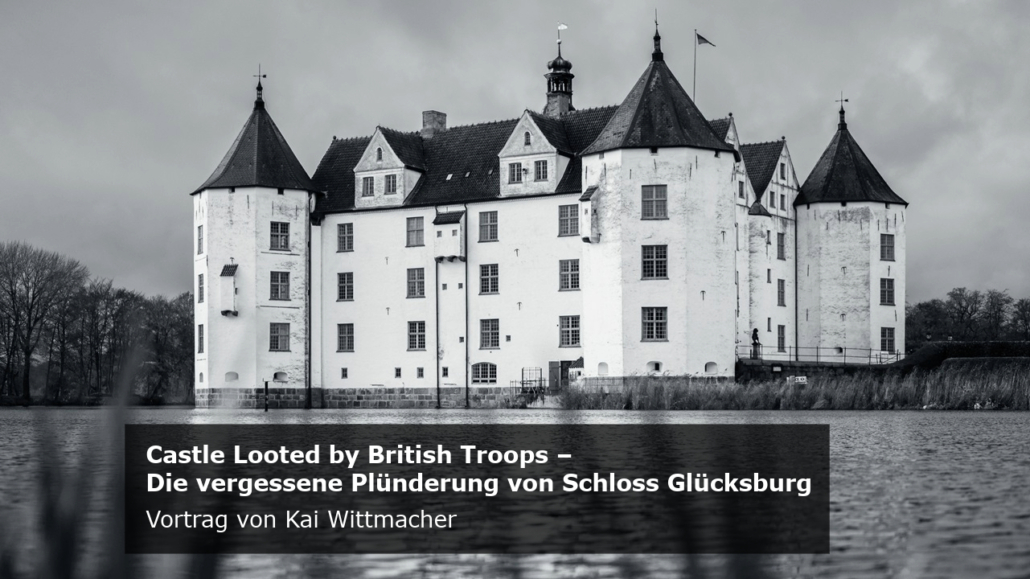

Am 23. Mai 1945 durchsuchten britische Soldaten Schloss Glücksburg nach führenden Nationalsozialisten. Bei dieser Gelegenheit stahlen einige von ihnen Schmuck und Uhren von Feodora zu Schaumburg-Lippe und Alexandra von Mecklenburg-Schwerin, die mit ihren Familien im Schloss ihrer Verwandtschaft Zuflucht gesucht hatten. Feodora, eine dänische Prinzessin, und Alexandra, Tante des britischen Königs George VI., protestierten sofort und nutzten in den folgenden Monaten und Jahren ihre engen Beziehungen zum britischen Königshaus, um für diese Plünderung entschädigt zu werden. Kai Wittmacher konnte in London und Glücksburg die Dokumente zu diesem ungewöhnlichen Kriminalfall einsehen. Es zeigte sich, dass neben dem König und dessen Mutter hochrangige Beamte und Minister mit dem Fall befasst waren. Die schließlich geleisteten Entschädigungszahlen sollten zwar weit hinter den Vorstellungen der Geschädigten zurückbleiben, stellten aber dennoch eine Ausnahme dar.

Foto: Kai Wittmacher

Video