Mein Name ist Daniel Stienen und nachdem ich vor vielen, vielen Jahren bereits zunächst als Praktikant und dann als studentischer Mitarbeiter in der Otto-von-Bismarck-Stiftung gearbeitet habe, bin ich jetzt im Oktober als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Sachsenwald zurückgekehrt.

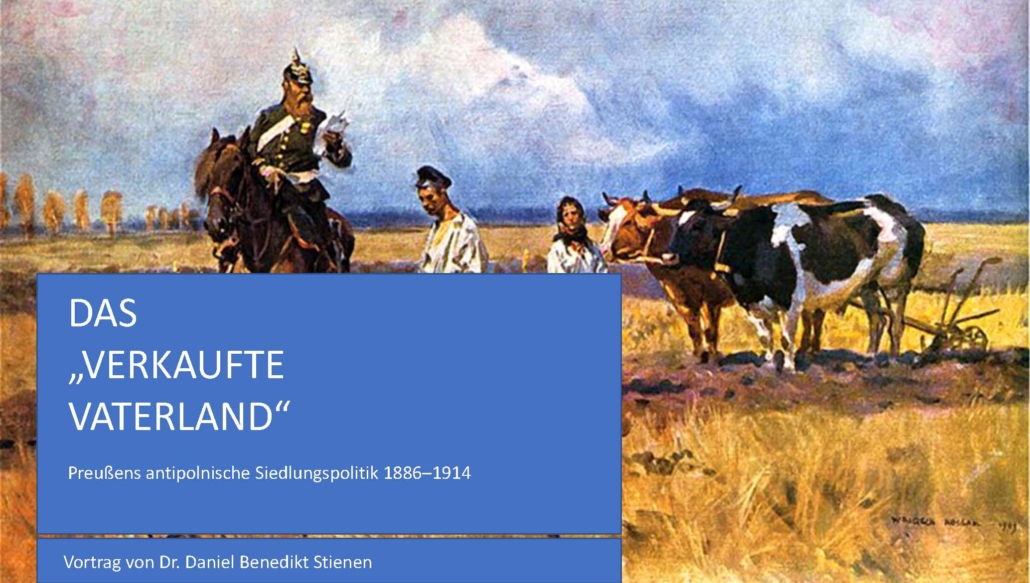

Nach dem Studium der Geschichte in Hamburg und Berlin, meinen beiden Heimatstädten, wurde ich 2020 an der Berliner Humboldt-Universität mit einer Doktorarbeit zur Politik des Deutschen Kaiserreiches gegenüber der größten ethnischen Minderheit im Land, den Polen, promoviert. Faszinierend daran ist, wie Preußen als Kontaktzone von Deutschen und Polen im 19. Jahrhundert durch den aufkommenden Nationalismus in den Strudel einer rapide wachsenden Feindschaft gerissen wurde. Länger als das beschäftigt mich die Frage, warum im 19. und 20. Jahrhundert und letztlich bis heute viele Menschen Preußen als leuchtendes Vorbild der deutschen Geschichte ansehen, andere wiederum als Hort allen Übels. Auch der Kult und der Mythos um Bismarck gehören dazu. Daneben habe ich zuletzt in Projekten zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus und zur Demokratiegeschichte der Bonner Republik gearbeitet.

Zu meinen ersten Aufgaben in der Otto-von-Bismarck-Stiftung gehört die weitere Bearbeitung der Edition der Schriften Bismarcks in der „Neuen Friedrichsruher Ausgabe“. Dabei spüre ich dem jungen Bismarck nach: dem mäßig interessierten Schüler in Berlin, dem Studenten und Lebemann in Göttingen, dem Schuldenberge auftürmenden Regierungsreferendar in Aachen und dem frisch verliebten Landjunker in Pommern – wichtige Lebensstationen auf seinem Weg zum späteren Politiker, bei denen einem der Mensch Bismarck besonders nahekommt.

Vortrag vom 9. Juni 2022 im Historischen Bahnhof Friedrichsruh