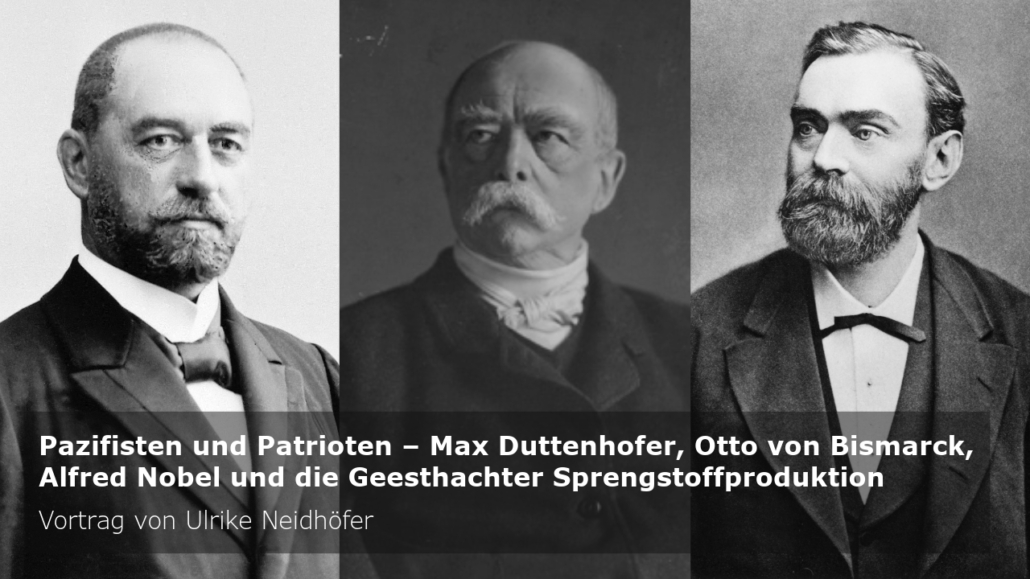

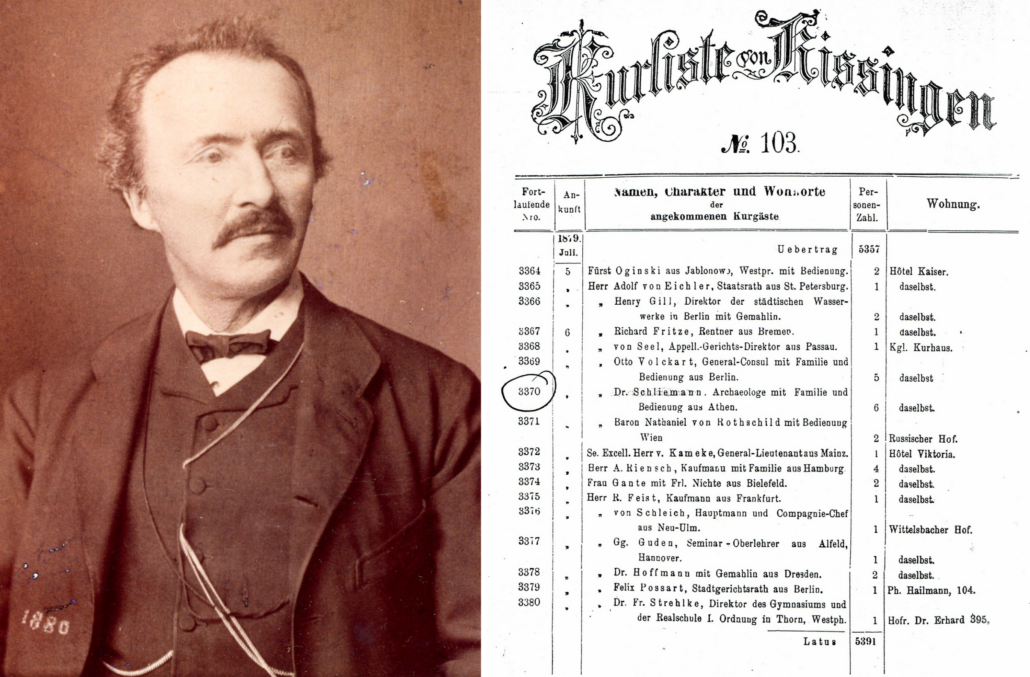

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand in Geesthacht eine sehr spezielle Art der Industrialisierung statt: Zunächst baute Alfred Nobel an der Elbe eine Sprengstofffabrik auf und erfand das Dynamit, dann pachtete Max Duttenhofer von Otto von Bismarck ein Grundstück und eröffnete darauf eine Pulverfabrik. Bei dem Vorhaben, sein Schießpulver möglichst gewinnbringend an das preußische Kriegsministerium zu verkaufen, unterstützte ihn sein Verpächter Bismarck als preußischer Ministerpräsident und Reichskanzler tatkräftig.

Geesthacht entwickelte sich in der Folge zu einem wichtigen Standort der Rüstungsindustrie, im Zweiten Weltkrieg wurden dort auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Ulrike Neidhöfer, Vorsitzende des Förderkreises Industriemuseum Geesthacht e.V., berichtet in ihrem Vortrag von den technischen Innovationen im 19. Jahrhundert durch Duttenhofer und Nobel, rekapituliert deren Zusammenarbeit und setzt sich kritisch mit der Unterstützung der pazifistischen Bewegung durch Nobel auseinander, der zeitgleich ein Vermögen mit Rüstungsgütern verdiente. Außerdem erinnert sie an das schwere erinnerungspolitische Erbe, das für Geesthacht aus dem Einsatz der Zwangsarbeiter folgt.

Der Vortrag ergänzt die Ausstellung „Pulver & Dynamit“ des Förderkreises Industriemuseum Geesthacht e.V., die auf Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung vom 13. April bis zum 6. Juli 2025 im Historischen Bahnhof Friedrichsruh zu sehen ist.

Video