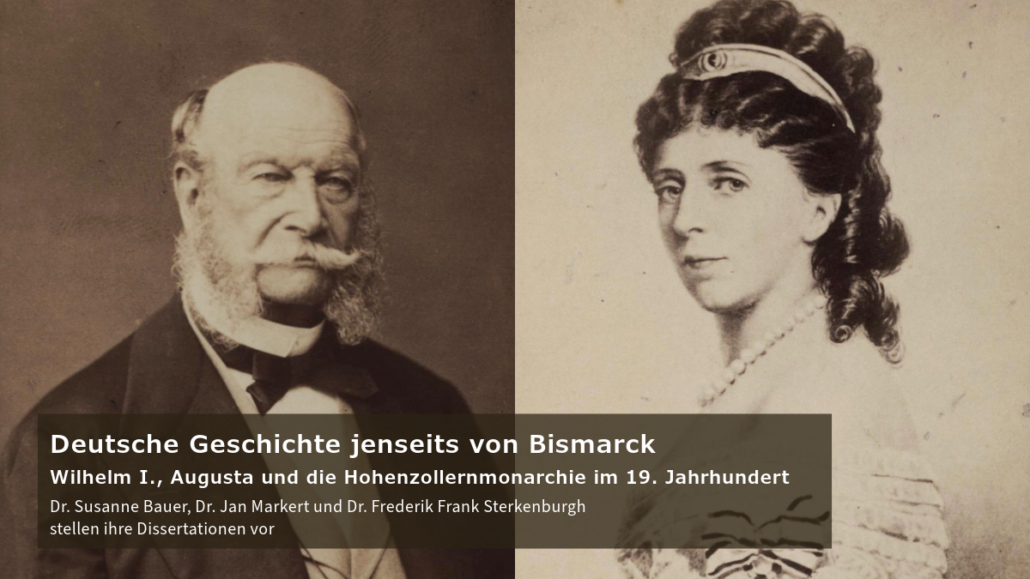

Umfangreiche Auswertungen von Korrespondenzen und weiteren Dokumenten bilden die Grundlage von drei Dissertationen, in denen die politischen Rollen des Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta neu bewertet werden. Dr. Susanne Bauer porträtiert Augusta auf der Basis ihrer umfangreichen Briefkommunikation als europäische Netzwerkerin und Beraterin ihres Mannes, die auch eigene Anliegen verfolgte. Dr. Jan Markert zeigt Wilhelm I. als lernfähigen Thronanwärter und preußischen König, der aus der Revolutionserfahrung 1848 langfristig seine eigenen Schlüsse zog, um die Herrschaft der Hohenzollern abzusichern. In Bismarck fand er dafür seinen idealen Ministerpräsidenten und Reichskanzler. An diese Bestandsaufnahme schließt Dr. Frederik Frank Sterkenburgh mit seinen Erkenntnissen über die Rolle Wilhelms I. als erster Deutscher Kaiser an, der gezielt sein öffentliches Bild in der Geschichte verankerte. Seine Auffassung, wie ein Kaiser selbst zu herrschen habe, gab er zudem an seinen Enkel, den späteren Kaiser Wilhelm II., weiter. Dieser folgte den Vorstellungen seines Großvaters allerdings ohne politische Anpassungen an seine eigene Zeit – mit allen Konsequenzen für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte.

Die drei Bücher wurden am 6. Februar im Historischen Bahnhof Friedrichsruh vorgestellt.