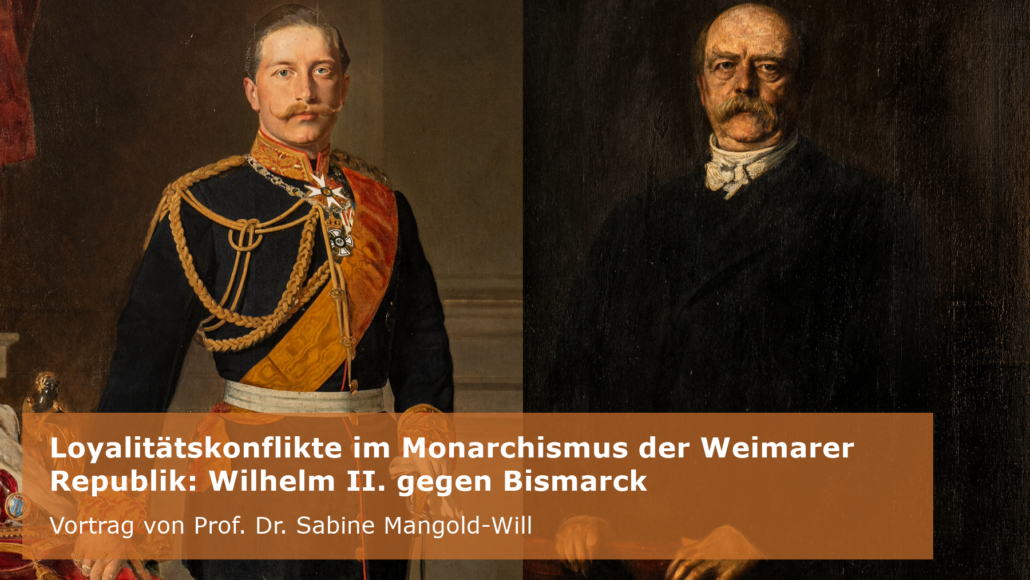

Sein Tagebuch eröffnet nicht nur einen privaten Blick auf Ex-Kaiser Wilhelm II., sondern zeigt wie unter einem Brennglas auch den Diskurs, der in der frühen Weimarer Republik über die Wiedereinführung der Monarchie geführt wurde: Der Militärarzt Alfred Haehner diente vom November 1919 bis 1924 als Leibarzt von Wilhelm II. Er war als überzeugter Monarchist bereit gewesen, dem Hohenzollern ins niederländische Exil zu folgen. In dieser Zeit führte er ein Tagebuch, das im vergangenen Jahr von Prof. Dr. Sabine Mangold-Will ediert wurde.

Schlagwortarchiv für: Bismarck

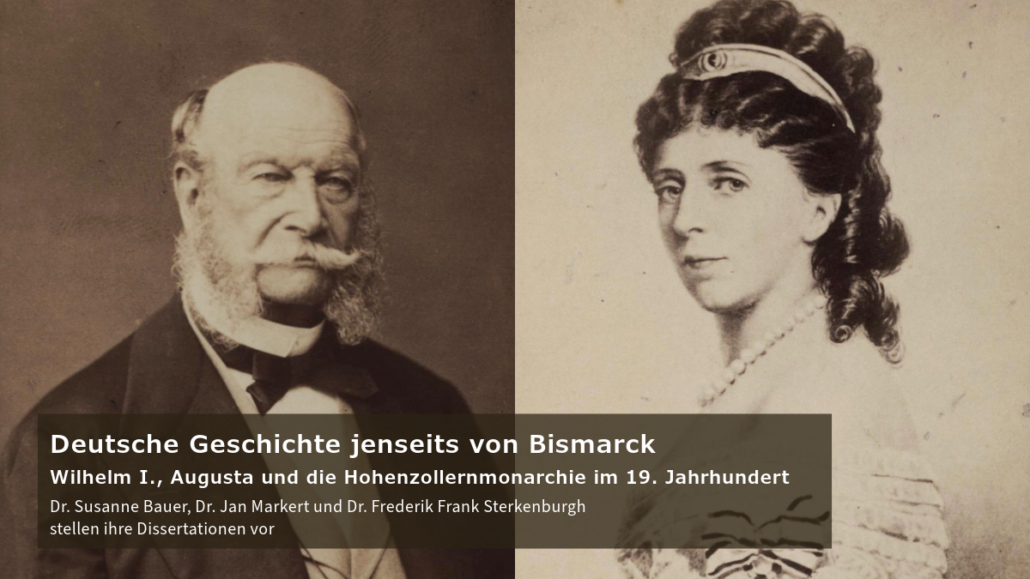

Umfangreiche Auswertungen von Korrespondenzen und weiteren Dokumenten bilden die Grundlage von drei Dissertationen, in denen die politischen Rollen des Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta neu bewertet werden. Dr. Susanne Bauer porträtiert Augusta auf der Basis ihrer umfangreichen Briefkommunikation als europäische Netzwerkerin und Beraterin ihres Mannes, die auch eigene Anliegen verfolgte. Dr. Jan Markert zeigt Wilhelm I. als lernfähigen Thronanwärter und preußischen König, der aus der Revolutionserfahrung 1848 langfristig seine eigenen Schlüsse zog, um die Herrschaft der Hohenzollern abzusichern. In Bismarck fand er dafür seinen idealen Ministerpräsidenten und Reichskanzler. An diese Bestandsaufnahme schließt Dr. Frederik Frank Sterkenburgh mit seinen Erkenntnissen über die Rolle Wilhelms I. als erster Deutscher Kaiser an, der gezielt sein öffentliches Bild in der Geschichte verankerte. Seine Auffassung, wie ein Kaiser selbst zu herrschen habe, gab er zudem an seinen Enkel, den späteren Kaiser Wilhelm II., weiter. Dieser folgte den Vorstellungen seines Großvaters allerdings ohne politische Anpassungen an seine eigene Zeit – mit allen Konsequenzen für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte.

Die drei Bücher wurden am 6. Februar im Historischen Bahnhof Friedrichsruh vorgestellt.

Großherzogliches Schloss zu Darmstadt. Blick vom Hoftheater auf das Nordportal mit dem Wallhäuschen und der Renaissance-Anlage, im Hintergrund ist das zweiflügelige barocke „Neuschloss“ zu erkennen; Fotografie, Deutschland, um 1890, Abzug auf Papier, Pappe (Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 389).

Das im Zentrum Darmstadts gelegene Schloss geht auf eine Wasserburg der Grafen von Katzenelnbogen aus dem 13. Jahrhundert zurück und war über Jahrhunderte offizielle Residenz der Landgrafen von Hessen-Darmstadt und der Großherzöge von Hessen (ab 1806). Diese nutzten es jedoch selten als Wohnsitz. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts erweiterten die Grafen von Katzenelnbogen die Wasserburg. Nach dem Aussterben des Grafengeschlechts 1479 fielen Titel und Herrschaft an die Landgrafen von Hessen, die den Bau in der Folgezeit jedoch vernachlässigten.

Das Gutshaus in Varzin, Gartenansicht, Fotografie von 1898 (Fotoalbum Varzin, Nachlass Otto von Bismarck, Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung)

Ein beinahe verfallenes Schulgebäude und ein Gutsherr, der sich seiner Verantwortung als „Schulpatron“ entledigen wollte, um die Kosten für den Unterricht zu sparen: Der Dienstantritt im Gutsbezirk Varzin in Hinterpommern am 30. März 1886 konfrontierte den Lehrer Bernhard Eduard Haberland mit einem Berufsalltag, der sowohl von traditionellen Verantwortlichkeiten als auch von Ausstattungsmängeln geprägt war, die laut Gesetz längst hätten beseitigt sein sollen. Unterrichtsräume und eigene Unterkunft waren in einem denkbar schlechten Zustand, aber dennoch sollte diese Stelle für ihn zu einer besonderen Station auf seinem Lebensweg werden: Das Gut gehörte Reichskanzler Otto von Bismarck.

Königliches Schloss zu Berlin. Blick von Südosten auf die Lange Brücke mit dem Reiterdenkmal für den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm sowie auf die Südfassade (Schlossplatzflügel) mit den Portalen II (links) und I (rechts) und die Ostfassade (Spreeflügel) des Schlosses; Fotografie, Deutschland, um 1890, Abzug auf Papier, Pappe, Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 389.

Das einst auf der Berliner Spreeinsel gelegene Residenzschloss war seit 1443 Wohn- und Arbeitsort der Kurfürsten von Brandenburg und späteren Könige von Preußen und Deutschen Kaiser. Es diente auch als Sitz von Behörden und Gerichten. Unter Kurfürst Friedrich II. wurde zwischen 1443 und 1451 die erste Schlossanlage als Burg errichtet. Diese ließ Kurfürst Joachim II. abtragen und durch ein unbefestigtes Schloss im Renaissancestil ersetzen. Unter Kurfürst Johann Georg wurden Ende des 16. Jahrhunderts der Westflügel sowie die Hofapotheke errichtet. Kurfürst Friedrich Wilhelm I. verfügte die Renovierung des durch den Dreißigjährigen Krieg im Verfall begriffenen Schlosses, das unter seinem Sohn, König Friedrich I., schließlich zu einer der bedeutendsten barocken Schlossanlagen nördlich der Alpen um- und ausgebaut wurde.

Stefanie Micksch-Donohoe (l.) und Julie Micksch vor den Porträts ihrer Vorfahren Emil und Dora Specht. Die Gemälde sind derzeit im Historischen Bahnhof Friedrichsruh zu sehen.

Über einen weiten Umweg sind zwei Gemälde in den Sachsenwald zurückgekehrt. Sie gehörten zum Besitz der Nachfahren der Familie Specht, deren Geschichte einzigartig mit Friedrichsruh, Aumühle und Otto von Bismarck verbunden ist. Nun sind die Porträts von Emil und Dora Specht durch eine Schenkung Teil der Sammlung der Otto-von-Bismarck-Stiftung geworden.

Großherzogliches Schloss zu Karlsruhe. Blick vom Schlossplatz auf den Ehrenhof und die Südfassade; Fotografie, Deutschland, um 1890, Abzug auf Papier, Pappe, Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 389.

Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde 1689 Schloss Karlsburg, die Residenz der Markgrafen von Baden-Durlach, in Durlach zerstört. Da sich der Wiederaufbau verzögerte, beschloss Markgraf Karl III. Wilhelm 1715, in einiger Entfernung von Durlach einen dreiflügeligen Schlossneubau im Barockstil zu errichten, um den sich eine Stadt entwickelte („Carols Ruhe“). Das Zentrum der gesamten Anlage von Schloss, Schlosspark und Stadt dominiert bis heute ein achteckiger Turm, dem das Schlossgebäude vorgesetzt wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts bereits baufällig, wurden das einst in Teilen aus Holz errichtete Schloss und der Lustgarten von Markgraf Karl Friedrich in einer über zwanzig Jahre dauernden Phase umgestaltet.

Die deutsch-polnische Konferenz problematisierte wichtige Stationen der deutschen Russlandpolitik. Foto: Bundeskanzler Konrad Adenauer (winkend) kehrt im September 1955 von seiner Moskaureise zurück (Bundesarchiv, Bild 146-2005-0141 / Wolf, Helmut J. / CC-BY-SA 3.0).

„Warschauer Zerrbilder“ betitelte Reinhard Veser jüngst einen Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über die politischen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. So lügenhaft und verzerrt das von der Warschauer Regierung gezeichnete Bild von Deutschland auch sei, dürfe dieses Verhalten aber nicht den Blick dafür versperren, „dass es im deutsch-polnischen Verhältnis tiefer liegende Probleme gibt, für die nicht die polnische Seite verantwortlich ist“. Konkret meinte Veser damit eine aus der Geschichte erwachsene „asymmetrische Beziehung“ sowie ein bis in die Gegenwart reichendes „herablassendes Verhalten von Deutschland gegenüber Polen“.

Lebendiges Anschauungsmaterial für die aktuellen Schwierigkeiten im polnisch-deutschen Verhältnis lieferte eine vom West-Institut Poznan in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Otto-Bismarck-Stiftung organisierte Konferenz über „Deutsche Russlandpolitik: Geschichte – Gegenwart – Perspektiven“, die am 25. Oktober im Centrum Zielna, Warschau, stattfand. Dass die durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelösten politischen Verwerfungen in Europa die wissenschaftliche Sphäre nicht unberührt lassen würden, konnte kaum überraschen. Doch auch ohne sie wären die Diskussionen in Warschau wohl kaum weniger kontrovers verlaufen. Zu tief saß das Unverständnis so manches polnischen Teilnehmers für die preußische bzw. deutsche Russlandpolitik der vergangenen 300 Jahre.

Henry Kissinger, Fotografie von Bernard Gotfryd, New York City 1982 (Library of Congress, gemeinfrei)

Als streitbar und umstritten gilt er, der frühere US-amerikanische Außenminister Henry Kissinger1. Dennoch finden seine nicht selten monumentalen Bücher ein aufmerksames Publikum. Seit nunmehr 60 Jahren befasst er sich darin mit den „Herausforderungen der Macht“ und den „Antworten der Staatskunst“2 – zunächst als Historiker an der Harvard University, dann als politischer Akteur der US-amerikanischen Administration und Memoirenschreiber, schließlich als Elder Statesman3. Nun liegt sein neuestes Werk vor: „Staatskunst“4.

Der Titel führt ein wenig in die Irre, geht es in den „sechs Lektionen für das 21. Jahrhunderts“ nicht eigentlich um die breite analytische Durchdringung dessen, was „Staatskunst“ ist oder Kissinger dafür hält, sondern um einige von ihm ausgewählte Staatenlenker und eine Staatenlenkerin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Allerdings webt Kissinger in die biografischen Beschreibungen immer wieder Erörterungen darüber ein, was er unter „großer Staatskunst“ versteht: „die Fähigkeit, langfristig zu inspirieren und eine Vision am Leben zu erhalten“ (S. 76); die Kraft, „geerbt[e] Umstände“ zu überwinden und „Gesellschaften an die Grenzen des Möglichen“ zu führen (S. 25); das Geschick, „sich nicht von der Stimmung des Augenblicks mitreißen zu lassen“ (S. 375).

Im November zeigt unser Kalender „Historisches Friedrichsruh“ die Fotografie „Friedrichsruh vom Park gesehen“, aufgenommen im Jahr 1884 von Strumper & Co., Hamburg

„Der Park ist ein Waldausschnitt, der durch gärtnerische Anlagen unter Ausnutzung des alten Fabrikteiches ein freundliches Aussehen gewonnen hat. Der Boden neigt sich zum Teich hinab und trägt vor der geräumigen offenen Terrasse an der Rückseite des Hauses einen großen Rasen. Die durch den Teich fließende Au bringt es im Park zu einem Miniaturwasserfall und hüpft in anmutigem Gefälle über Felder und Grand, zwischen Wiesen und Waldhängen zu Tal. Ihr ist es gleich, wer sich an ihrem Plätschern erfreut und ob ihre Kraft in handwerklichen Dienst gezwängt wird.“

Schlagwortarchiv für: Bismarck

Es konnte leider nichts gefunden werden

Entschuldigung, aber kein Eintrag erfüllt Ihre Suchkriterien