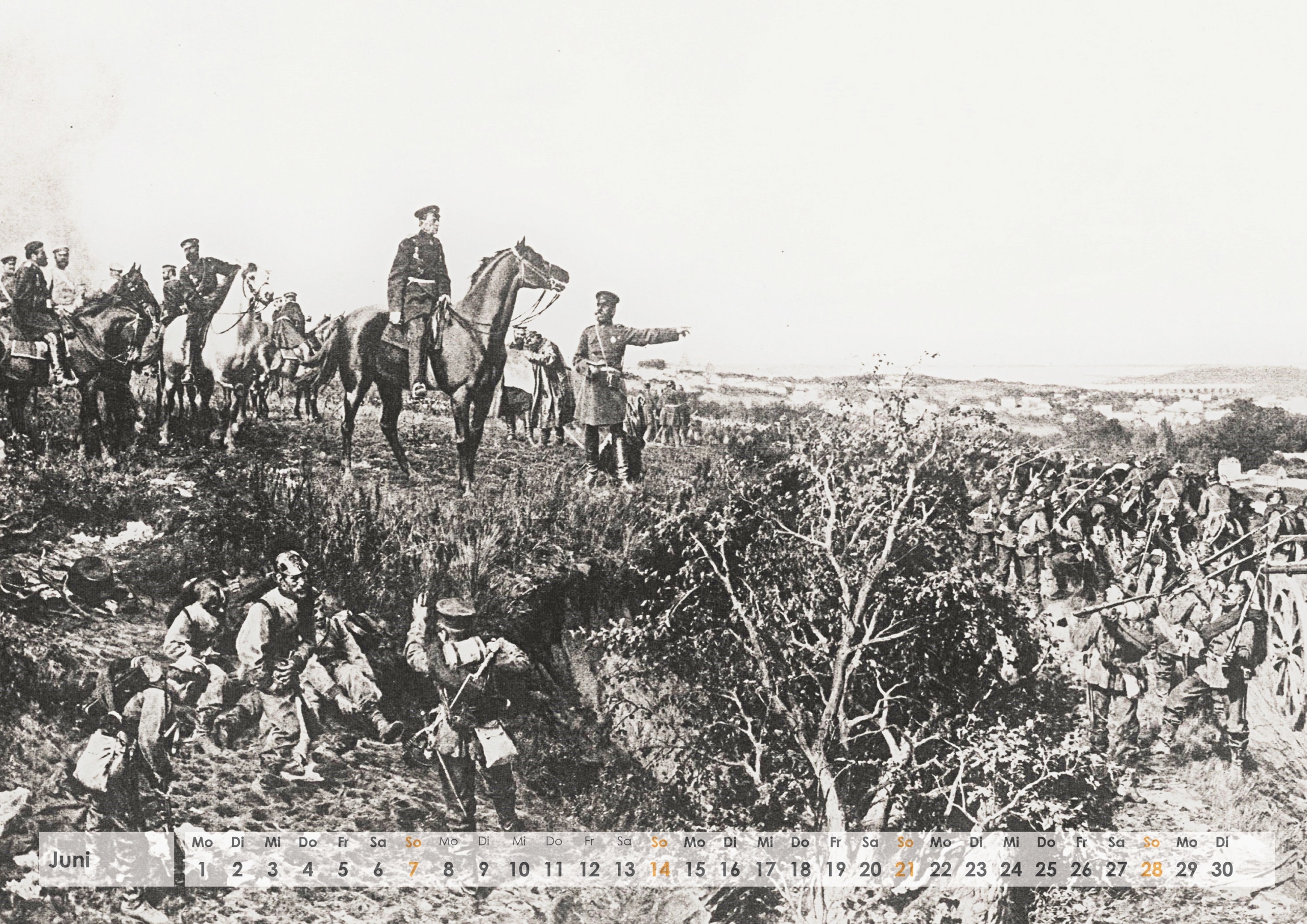

Kolorierte Lithografie, Spanien, 1867 – Maße: 31,3 cm x 20,4 cm, Material: Papier – Herkunft: Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh, Inventar-Nr.: ZSg 2396

Das Königreich Spanien war im 19. Jahrhundert nur noch eine europäische Macht zweiten Ranges. Der politische, ökonomische und kulturelle Niedergang der einstigen Weltmacht samt der Erstarrung der sozialen Verhältnisse hatte bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eingesetzt. Dennoch strahlte die altehrwürdige spanische Krone auch zweihundert Jahre später noch immer etwas von dem einstigen Glanz aus.

Seit 1833 herrschte Isabella II. aus dem Haus der Bourbonen als Königin über Spanien. Am 10. Oktober 1830 in Madrid geboren, bestieg sie bereits als dreijähriges Kind den Thron. 1843 wurde die junge Monarchin vom Parlament, den Cortes, für mündig erklärt; sie stand aber unter dem Einfluss von Personen aus Adel, Klerus, Militär und Politik. Insgesamt war die Regierungszeit Isabellas II. von politischen und sozialen Spannungen gekennzeichnet. So wechselten zwischen 1834 und 1868 insgesamt 55 weitgehend autoritär regierende Kabinette einander ab. Forderungen der Opposition nach einer liberalen Verfassung wurden seitens der Regierung bekämpft. 1868 griff diese sogar zu diktatorischen Mitteln, um die Widersacher zur Räson zu bringen. Durch die chronische Staatsverschuldung wurden die politischen und wirtschaftlichen Probleme des Landes noch verschärft. Zunehmend richtete sich die Kritik an der Regierung auch gegen die trotz ihres ausschweifenden Lebenswandels nicht unpopuläre Königin. Dies führte zu einer schleichenden Delegitimierung der Bourbonendynastie.

Prof. Dr. Carsten Burhop (geb. 1973) studierte an der Universität Bonn Volkswirtschaftslehre, Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Rechtswissenschaften und wurde dort im Jahre 2002 mit einer Schrift über „Die Kreditbanken in der Gründerzeit“ promoviert. Nach seiner Habilitation im Jahre 2005 an der Universität Münster und folgende Forschungstätigkeit am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn lehrte er in Köln und Wien. Seit 2016 ist er Professor für Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bonn.

Prof. Dr. Carsten Burhop (geb. 1973) studierte an der Universität Bonn Volkswirtschaftslehre, Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Rechtswissenschaften und wurde dort im Jahre 2002 mit einer Schrift über „Die Kreditbanken in der Gründerzeit“ promoviert. Nach seiner Habilitation im Jahre 2005 an der Universität Münster und folgende Forschungstätigkeit am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn lehrte er in Köln und Wien. Seit 2016 ist er Professor für Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bonn.