Geschrieben von Dr. Ulf Morgenstern am Freitag, den 07. Oktober 2016 um 12:44 Uhr

Unter den präganten Aussagen Bismarcks gibt es solche, die andere Derbheiten und Bonmots noch an Prägnanz überragen. Zu ihnen gehört eine Aussage über das Schicksal des jungen Staates Bulgarien aus dem Jahr 1887. Im Kontext der sogenannten Doppelkrise spielte der Konflikt um die Zukunft Bulgariens für Deutschland eine wichtige Rolle, da er Auswirkungen auf die Beziehungen zu den ganz unterschiedliche Interessen verfolgenden Staaten Russland, Österreich, Großbritannien und Türkei hatte. Von den prekären Beziehungen zu dem durch seinen Minister Boulanger auf Revanche gegen Deutschland sinnenden Frankreich ganz zu schweigen.

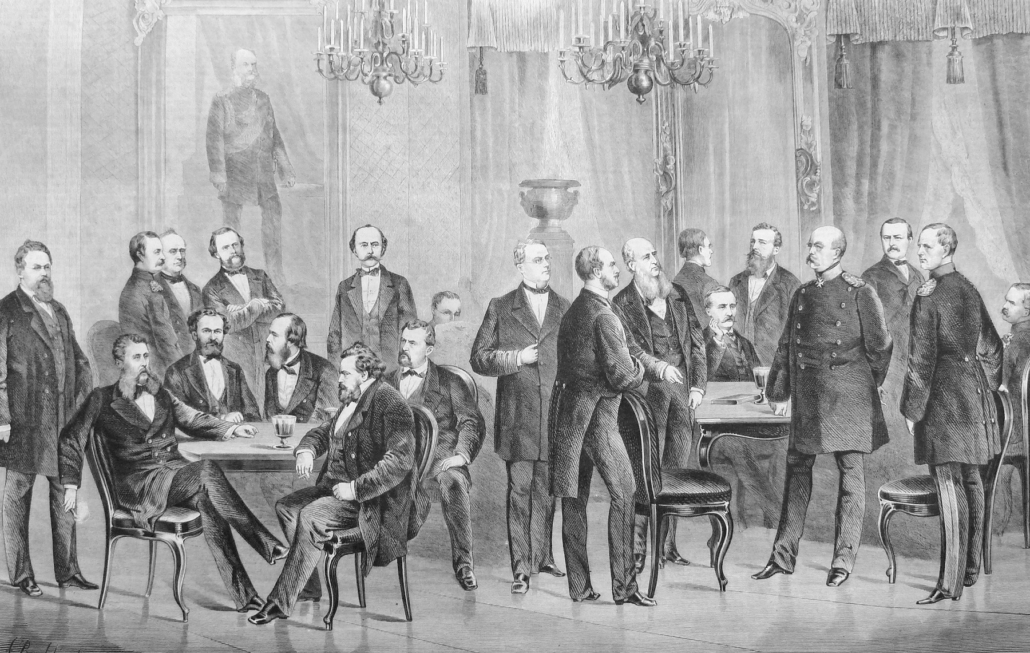

Bismarck war, seine eigentlichen Gedanken und Ziele verbergend, rund um den Jahreswechsel 1886/87 im In- und Ausland bemüht, den Eindruck absoluten Desinteresses in der bulgarischen Frage zu erwecken. Kriegslust und Parteilichkeit in dem Zwist um die Regierung des Fürsten Alexanders I. sollten auf keinen Fall mit der Berliner Politik assoziiert werden. Um diese vermeintliche Haltung besonders prägnant zum Ausdruck bringen, wählte Bismarck ein bis heute beliebtes Stilmittel: das des literarischen Zitats.

Ähnlich wie Bundestagspräsident Lammert in seiner Rede am 3. Oktober 2016 in Dresden Schopenhauer zitierte, um dessen Aussage über die Deutschen nicht selbst formulieren zu müssen, griff Bismarck auf den Fundus der geflügelten Worte William Shakespeares zurück, um mit dessen sprachlicher Autorität einen Sachverhalt seiner Gegenwart des Jahers 1887 zu charakterisieren. Wörtlich sagte Bismarck am 11. Januar 1887:

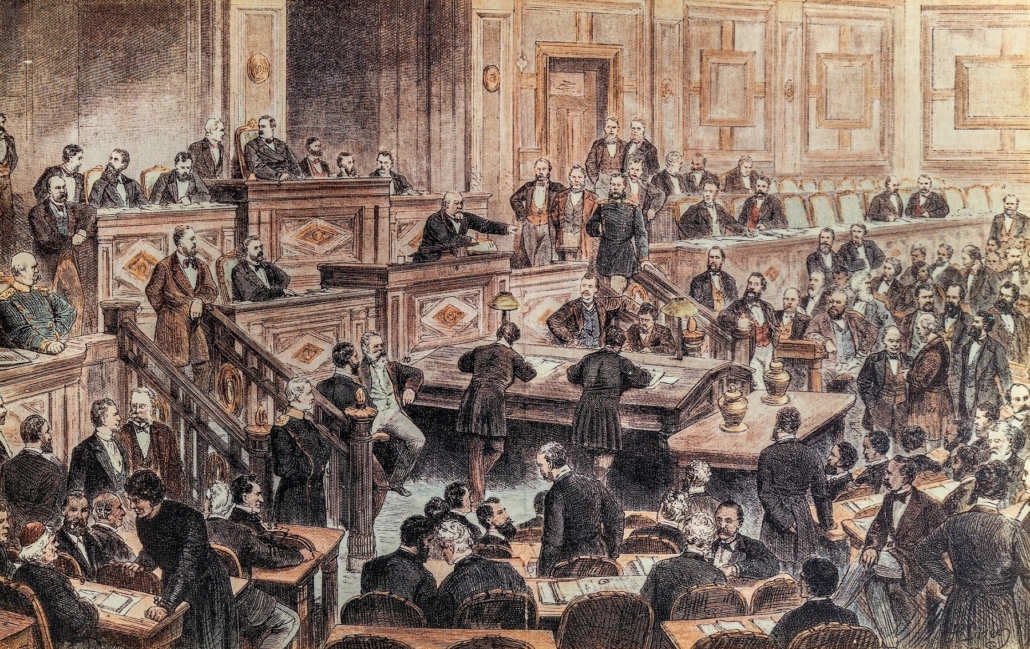

„Als ich diese Declamationen (die Zeitungsausschnitte, in denen zum Kriege gegen Rußland gehetzt wurde) zuerst las – … so fiel mir unwillkürlich die Scene aus ‚Hamlet‘ ein, wo der Schauspieler declamirt und Thränen vergießt über das Schicksal der Hekuba – wirkliche Thränen – und Hamlet sagt – ich weiß nicht, wendet er den ausdruck an, der durch Herrn Virchow das parlamentarische Bürgerrecht gewonnen hat, den Ausdruck von ‚Schuft‘ -: ‚Was bin ich für ein Schuft? oder benutzt er ein anderes Beiwort? – kurz und gut er sagt: ‚Was ist ihm Hekuba?‘ – Das fiel mir damals sofort ein. Was sollen diese Declamationen heißen? Was ist uns Bulgarien? es ist uns vollständig gleichgültig, wer in Bulgarien regiert, und was aus Bulgarien überhaupt wird, – das wiederhole ich hier, ich wiederhole alles, was ich früher mit dem viel mißbrauchten Ausdruck von den Knochen des pommerschen Grenadiers gesagt habe: Die ganze orientalische Frage ist für uns keine Kriegsfrage.“

Ein schwäbischer Bildungsbürger hat sich nun 129 Jahre post festum den Shakespeare-Anleihen des adligen Reichskanzlers angenommen und auf wundervoll leichtfüßige Art und Weise auch die antiken Grundlagen des Hamlet-Wortes beleuchtet. Nachzulesen hier …