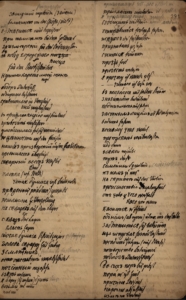

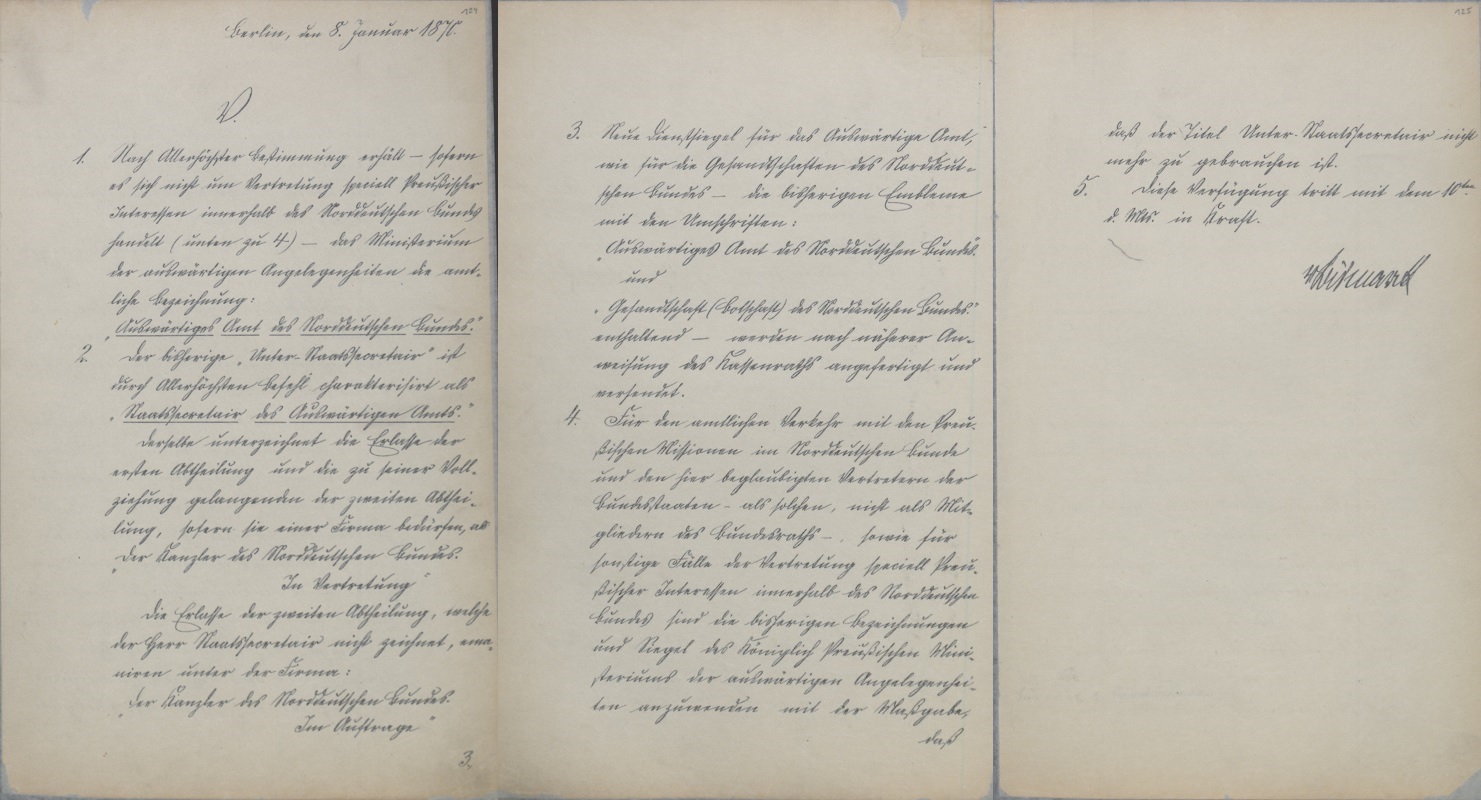

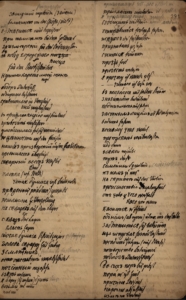

Die Übungsbögen werden im Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung aufbewahrt (Inventar-Nr. A 32e, Bl. 291).

Eines der 36 großformatigen Übungsblätter aus dem Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung wurde in Kopie verteilt: Prof. Dr. Werner Lehfeldt gestaltete seinen Vortrag im Historischen Bahnhof Friedrichsruh über „Bismarck und die russische Sprache“ höchst anschaulich. Das Publikum konnte so mit eigenen Augen die Fehlerkorrekturen nachverfolgen, die Otto von Bismarck während seines Russisch-Unterrichts vorgenommen hatte. Lehfeldt, der bis zu seiner Emeritierung am Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität Göttingen lehrte, nutzte seinen Vortrag damit zugleich für eine kleine Einführung in die Schwierigkeiten des Russischen.

Bismarck war etwas widerwillig im März 1859 nach St. Petersburg gereist. Statt neuer preußischer Gesandter am Hof des Zaren zu werden, hätte er sich lieber auf einer verantwortungsvollen Position im Herzen Europas und nicht an dessen geografischen Rand gesehen. Dennoch nahm er seine neue Aufgabe sehr ernst und begann noch vor der Abreise, sich autodidaktisch der russischen Sprache zu nähern und die kyrillische Schrift zu lernen. In der russischen Metropole angekommen, nahm er bald zweimal wöchentlich bei dem Jura-Studenten Wassili Alexejew Sprachunterricht. Sein Motiv war eindeutig: Er habe sich entschlossen, „allmählich die Dolmetscher, die Alles hören und sehen, was man thut, loszuwerden“.

Prof. Dr. Werner Lehfeldt wertete für seine Publikation Bismarcks Übungsblätter aus.

Alexejew lobte die Auffassungsgabe seines Schülers später in höchsten Tönen und berichtete, er habe gemeinsam mit ihm einen Roman von Turgenjew gelesen sowie die Zeitschrift Kolokol („Die Glocke“). Sie wurde im europäischen Ausland unter anderem von Alexander Herzen herausgegeben, so die Erläuterungen Lehfeldts, und war eigentlich in Russland verboten. Aber die Botschaften erhielten sie zensurfrei und für Alexejew dürfte damit der Sprachunterricht die einmalige Gelegenheit gewesen sein, eine kritische Exilzeitung zu lesen.

Ob der sprachbegabte Bismarck, der Englisch und Französisch fließend beherrschte, allerdings im Russischen so große Fortschritte erzielte wie von seinem Lehrer berichtet, zweifelte Lehfeldt an. Die Übungsblätter ließen keine Rückschlüsse auf eine systematische Unterrichtung in Grammatik und kein umfangreiches Lernen von Vokabeln erkennen. Bismarck selbst erzählte später, er habe sich mit Kutschern und Dienstboten gut verständigen können, aber für ein gehobenes Gespräch in den feinen Salons der Stadt hätten seine Kenntnisse nie ausgereicht.

Veröffentlichungen zum Thema

Werner Lehfeldt

Bismarck und die russische Sprache

Berlin 2019

W. Alexejew

Erinnerungen des ehemaligen russischen Sprachlehrers des Fürsten Otto von Bismarck

St. Petersburg, Leipzig 1895