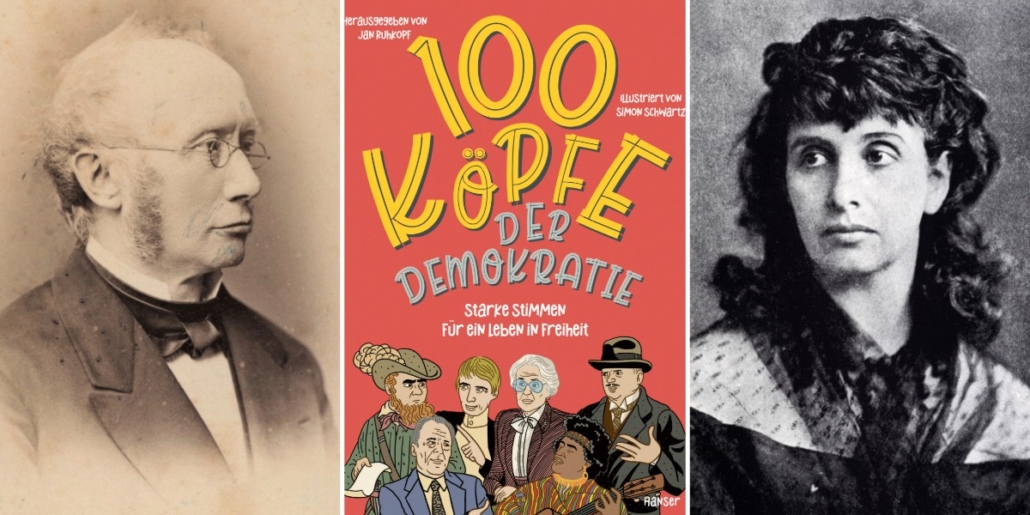

Sie gehören zu den „100 Köpfen der Demokratie“ in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs: der Zentrumspolitiker Ludwig Windthorst und die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm

200 Jahre deutsche Demokratiegeschichte, in absteigender Chronologie nach den Geburtsdaten wichtiger Persönlichkeiten erzählt: Die gedruckte Ausgabe des Projekts „100 Köpfe der Demokratie“ lädt insbesondere ein junges Publikum ein, in einer langen politischen Entwicklung zurückzublättern.

Der jüngste Eintrag ist der Dichterin und Aktivistin May Ayim (1960 – 1996) gewidmet, der älteste am Ende des Bandes Georg Forster (1754 – 1794), einem wichtigen Ideengeber der Mainzer Republik, die 1792/93 das erste Demokratie-Experiment in Deutschland war. Dazwischen sind 98 weitere Porträts zusammengestellt, die von festen Überzeugungen, streitbaren Ansichten und auch politischen Verirrungen zeugen. Einige der Ideen sind „mit der Gegenwart einer liberalen und repräsentativen Demokratie in Deutschland kaum oder gar nicht vereinbar“, schreibt Herausgeber Dr. Jan Ruhkopf, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, im Vorwort. Und so wird sichtbar, dass sich die Vorstellung davon, was eine Demokratie ausmacht, seit ihrer „‚Erfindung‘“ (Ruhkopf) immer wieder verändert.