Vor welchen bürokratischen Schwierigkeiten Deutsche standen, die eine Partnerin oder einen Partner mit einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit ehelichen wollten, zeigte PD Dr. Christoph Lorke in seinem Vortrag am 26. Januar 2023 im Historischen Bahnhof Friedrichsruh auf.

Nicht Napoléon III., wie vielfach angenommen wurde, sondern Otto von Bismarck saß in Donchéry auf diesem Stuhl, der zu einem Weberhaushalt gehörte (© Otto-von-Bismarck-Stiftung / Fotograf: Jürgen Hollweg)

In wie vielen Geschichtsbüchern mag sie verewigt sein, die Szene, als Kaiser Napoleon III. am Tag nach der Schlacht von Sedan bei der preußischen Regierung um einen günstigen Waffenstillstand nachsuchte? „Ungewaschen und ungefrühstückt“, so erfahren wir aus einem Brief Otto von Bismarcks an seine Frau Johanna1, ritt der Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes am frühen Morgen des 2. September 1870 auf des Kaisers Bitte von seinem Quartier in Vendresse aus Richtung Sedan. Auf der Landstraße bei Donchéry, einem kleinen Ort an der Maas, trafen sie sich, der eine zu Pferd, der andere im offenen Wagen. Nach kurzer Wegstrecke kehrten sie in das Weberhäuschen der Madame Fournaise-Liban ein, kletterten über eine schmale Stiege in das niedrige Zimmer im ersten Stock und ließen sich zu ihren politischen Beratungen auf zwei gleichartigen „Binsenstühlen“ nieder. Einer der Stühle kündet noch heute im Bismarck-Museum Friedrichsruh von dem historischen Moment. Wie aber gelangte er in den Besitz Bismarcks? Dank eines Namenszuges auf der Lehne, einer Urkunde im Bismarck-Archiv und einiger Informationen und Zeitungsartikel, die uns der pensionierte niederländische Lehrer und Bibliothekar Jos Erdkamp hat zukommen lassen, können wir den Schleier lüften.

„Bismarck von Otto“, Pigmentdruck auf Leinwand nach einem Gemälde von Otto Waalkes, Nr. 1/20, handsigniert, 2022

Auf dem Neujahrsempfang war eine Neuerwerbung der Otto-von-Bismarck-Stiftung zum ersten Mal zu sehen: „Bismarck von Otto“. Auf diesem Bild lässt der Komiker und Künstler Otto Waalkes den Ottifanten auf Otto von Bismarck treffen. Wir haben ihn gefragt, wie es zu dieser Begegnung gekommen ist:

Herr Waalkes, wir freuen uns, dass der kleine Ottifant nach Friedrichsruh ausgebüxt ist. Warum wollte er ausgerechnet Otto von Bismarck besuchen?

Otto Waalkes: Eine entscheidende Rolle hat der Vorname gespielt. So viele berühmte Ottos gibt es ja nicht.

Wie man sieht, mögen beide kleidsame Kopfbedeckungen. Was bedeutet die Pickelhaube für den Ottifanten?

Otto Waalkes: Ottifanten mögen Pickel an Hauben lieber als Pickel im Gesicht. Außerdem sind Pickelhauben praktisch: Wenn man sie umgedreht in die Erde rammt, kann man sehr schön Topfblumen darin anpflanzen.

Wie wird sich der Ottifant an Bismarck erinnern?

Otto Waalkes: Er hat viele Gemeinsamkeiten entdeckt: Bismarck und der Ottifant sind Freunde des Friedens, zumindest auf ihre alten Tage, beide essen gern und sind etwas rundlich.

Herr Waalkes, herzlichen Dank!

Das Bild wird nach der geplanten Sanierung in der neuen Ausstellung des Bismarck-Museums zu sehen sein.

Dr. Ulf Morgenstern zeigte den besonderen Platz Friedrichsruhs in der deutschen Kolonialgeschichte auf. Eleonora von Bergen (Violine) und Rolf von Bergen (Gitarre) sorgten mit schwungvoller Musik für gute Stimmung.

Fotografien eines japanischen Prinzenpaares, die Otto von Bismarck 1887 vermutlich persönlich als Cartes de Visite überreicht wurden, Hölzer aus den Tropen, die der Journalist Eugen Wolf 1896 von seinen Reisen mit nach Friedrichsruh brachte, oder das 1955 in Aumühle errichtete Ostafrika-Denkmal – mit dem kleinen Ort im Sachsenwald sind zahlreiche höchst unterschiedliche Berichte, Dokumente und Objekte verbunden, die von der Rolle Bismarcks in der Global- und Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts und deren Nachwirkungen zeugen. Dr. Ulf Morgenstern, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Otto-von-Bismarck-Stiftung, bündelte einige Beispiele in seinem Festvortrag „Ein blinder Fleck? Friedrichsruh als kolonialgeschichtlicher Erinnerungsort“. Dieser Vortrag stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, zu dem die Stiftung am vergangenen Freitag 100 Gäste begrüßte.

Auf dem Weg in die Republik: Die Sozialdemokraten warben in Berlin auch mit einem Autokorso um Stimmen bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919. (Bundesarchiv, Bild 146-1972-033-15 / Gebrüder Haeckel / CC-BY-SA 3.0)

Aus Anlass des 100. Jahrestages der Gründung der Weimarer Republik ist in der Bundesrepublik 2019 mit vielfältigen Veranstaltungen der ersten freiheitlichen Demokratie auf deutschem Boden gedacht worden. Auch der Weimarer Reichsverfassung wurde dabei nach Jahren einer eher kritischen Betrachtung jene Beachtung zuteil, die ihr in der deutschen Verfassungsgeschichte gebührt. Unverkennbar war jedoch zugleich eine Fokussierung auf die gesamtdeutsche Ebene, wohingegen die Rolle der Länder bei der Bildung der demokratischen Ordnung weit weniger Aufmerksamkeit erfuhr, obwohl sich gerade dort bis 1871, wenn nicht bis 1919 wesentliche verfassungsgeschichtliche Entwicklungen in Deutschland ergeben haben.

Im Empfangsbereich des Bismarck-Museums steht die Standuhr, die Gustav Becker 1885 Otto von Bismarck schenkte (© Otto-von-Bismarck-Stiftung / Fotograf: Jürgen Hollweg)

Diese Standuhr hat – zusätzlich zu ihrer Aufgabe, das Voranschreiten der Minuten und Stunden anzuzeigen – auch eine Zeit festgehalten: jene um den 1. April 1885. Otto von Bismarck wurde an diesem Tag 70 Jahre alt und der Kult, der sich um ihn entwickelte, unübersehbar. Es fanden Festveranstaltungen statt, Huldigungen wurden verfasst und Geschenke zum Wohnsitz des Reichskanzlers in Friedrichsruh geschickt. Dazu zählte auch eine eindrucksvolle Standuhr.

Stiftungssitz und Veranstaltungsort: der Historische Bahnhof Friedrichsruh

„Vielfalt und Widersprüchlichkeit“ lautet der Titel eines im März geplanten Vortrags, diese Formel könnte aber auch als Überschrift für die übrigen Veranstaltungen der Otto-von-Bismarck-Stiftung im ersten Halbjahr 2023 dienen. In ihrer Gesamtschau werden sie einen Eindruck der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen vermitteln, die Deutsche im 19. Jahrhundert vorantrieben, zu verhindern versuchten oder auch nur erduldeten.

Schleswig-Holstein sei ein wirklich winziger Fleck auf der großen Weltkarte, stellt Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) in seinem Vortrag im Historischen Bahnhof Friedrichsruh fest. Umso erstaunlicher sei es, dass es in der Vergangenheit oftmals Schauplatz oder Objekt und Thema großer Weltpolitik gewesen sei. Der Historiker zeigt, wie sich seit dem Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein Landes- sowie Regionalgeschichte und Weltpolitik immer wieder denkbar nahekamen. Zu den wichtigen Ereignissen und Personen, die er in den Blick rückt, zählen die Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227, der „Schwiegervater Europas“, König Christian IX., und die Volksabstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze 1920.

Titelbild unter Verwendung einer Miniatur aus der Sächsischen Weltchronik, die die Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227 zeigt.

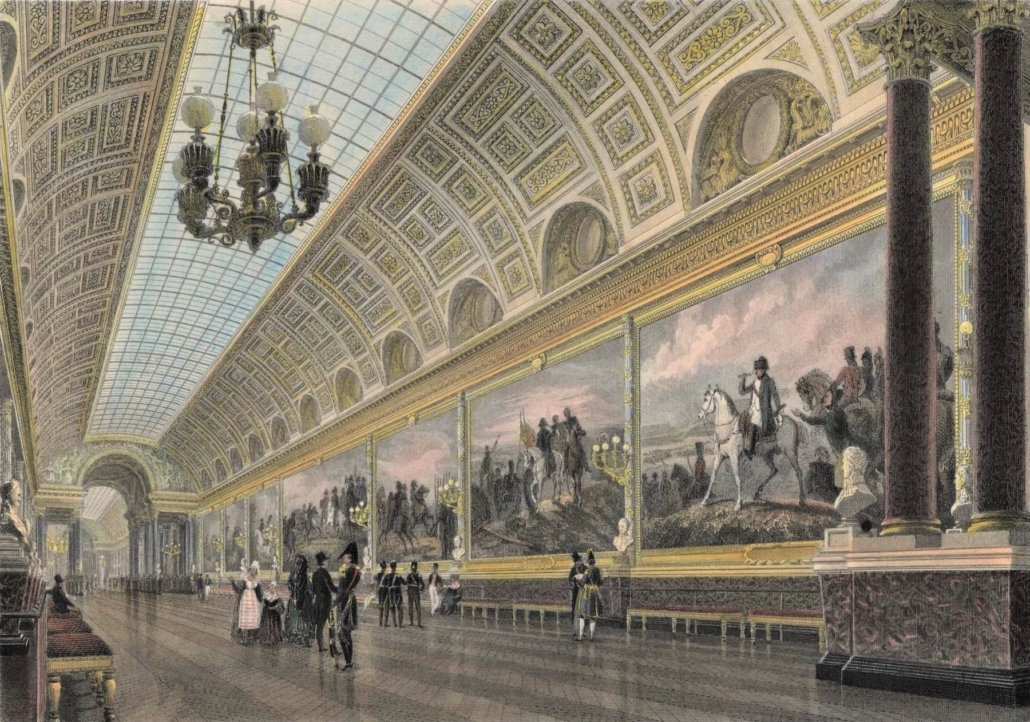

Die Schlachtengalerie im Schloss Versailles, Stahlstich von James Tibbits Willmore (1800 – 1863), nach Frederick Mackenzie (1787 – 1854), Papier, Großbritannien, um 1839 (© Otto-von-Bismarck-Stiftung)

Die Toten beherrschen den ersten Eindruck, sie liegen unübersehbar auf Augenhöhe der Betrachter. Neben ihnen leiden Verwundete, wer kann, versucht zu helfen. Im Mittelpunkt der großformatigen Gemälde stehen aber andere: Die Könige, die in ruhmreichen Schlachten das Land zur Grande Nation machten – jedenfalls nach Ansicht von König Louis-Philippe (1773 – 1850), der die Schlachtengalerie im Schloss Versailles, die Galerie des Batailles, in Auftrag gegeben hatte.

Die Kinder der Familien Wande und Springguth im Sandkasten, 2. April 1926. Das Bild ist in der Ausstellung „Altmark, Wendland, Heide“ zu sehen (alle Fotos auf dieser Seite: © Sammlung Albert Wande / Danneil-Museum Salzwedel).

In seiner Freizeit tauschte Albert Wande (1862 – 1936) den Alkohol gegen Fotochemikalien, denn der Salzwedeler Brennereibesitzer ging einem nicht alltäglichen und durchaus beschwerlichen Hobby nach: Er fotografierte. Das Johann-Friedrich-Danneil-Museum in Salzwedel, das seinen fotografischen Nachlass verwahrt, zeigt nun in einer Sonderausstellung bis zum 14. Mai 2023 eine Auswahl seiner Aufnahmen.