Geschrieben von Dr. Ulf Morgenstern am Montag, den 23. Mai 2016 um 08:25 Uhr

Der Mai ist der Monat der Rhododendron-Blüte. Das wissen nicht nur die Spezialisten der Deutschen-Rhododendron-Gesellschaft, sondern alle Gartenbesitzer und Parkbesucher. Überall zwischen Hochgebirge und Küstenlandschaften blühen jetzt gerade die Rhododendren. Natürlich nur auf der Nordhalbkugel der Erde.

Die Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse umfasst ungefähr 1000 Arten mit einer schier unübersehbaren Anzahl von Sorten. Kein Wunder also, dass im großen Kategorisierungszeitalter, dem langen 19. Jahrhundert der europäischen Weltentdeckung und Weltverzeichnung, auch eine Sorte nach Otto von Bismarck benannt wurde. Zugegeben, sie wurde nicht im klassischen Sinne „entdeckt“, sondern gezüchtet und dann benannt, aber wen stören denn Details? Wichtig ist in historischer Perspektive die Benennung an sich.

Den botanisch festgeschriebenen Namen Bismarck trägt das Gewächs nämlich seit dem Jahr 1900, also zwei Jahre nach dem Tod Bismarcks. Der Kult um den Reichsgründer steuerte damals auf seinen Höhepunkt zu und Straßen, Plätze, Gebäck- und Heringszubereitungen wurde nach ihm benannt. Warum also nicht auch eine Rhododendronart? Zu finden ist die besonders winterharte, dafür langsam wachsende, „großblumige Hybride“ überall in den gemäßigten Breiten. 116 Jahre nach ihrer Züchtung hat die Globalisierung sie womöglich aber auch in den Tropen heimisch werden lassen. Hinweise dazu sind uns sehr willkommen, vielleicht sprießt und gedeiht der Bismarck-Rhododendron ja auch unmittelbar neben einer Bismarck-Palme, einer endemischen Art auf Madagaskar?

Unser Exemplar mit der lehhreichen Beschriftung wächst jedenfalls im grünen Hamburger Stadtpark, wo es einen ganzen Rhododendron-Pfad gibt.

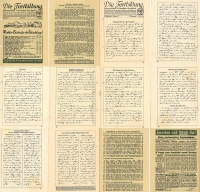

Bei der Übertragung von Bundestagsdebatten auf Phoenix sieht man sie gelegentlich bei Kameraschwenks: Die hochamtlichen Stenographen des Parlaments. Aber sonst? Wer schreibt noch Kurzschrift? Jüngere Bürokräfte haben mit Excel, Access und Outlook genug um die Ohren und der diktierende Chef spricht längst auf Band. Weil das Zeitalter des Stenographierens also vorbei zu sein scheint, fällt uns auch auf Anhieb niemand ein, der die Seite 52 der hier abgebildeten Zeitschrift „Die Fortbildung. Übungs-Blätter in Deutscher Kurzschrift“ für uns lesen kann. Und dabei wäre es schon interessant zu wissen, was eine NS-Fachzeitschrift zu dem etwas unrunden Jubiläum von Bismarcks 41. Todestag über den Gründer des Zweiten Reiches zu berichten hatte.

Bei der Übertragung von Bundestagsdebatten auf Phoenix sieht man sie gelegentlich bei Kameraschwenks: Die hochamtlichen Stenographen des Parlaments. Aber sonst? Wer schreibt noch Kurzschrift? Jüngere Bürokräfte haben mit Excel, Access und Outlook genug um die Ohren und der diktierende Chef spricht längst auf Band. Weil das Zeitalter des Stenographierens also vorbei zu sein scheint, fällt uns auch auf Anhieb niemand ein, der die Seite 52 der hier abgebildeten Zeitschrift „Die Fortbildung. Übungs-Blätter in Deutscher Kurzschrift“ für uns lesen kann. Und dabei wäre es schon interessant zu wissen, was eine NS-Fachzeitschrift zu dem etwas unrunden Jubiläum von Bismarcks 41. Todestag über den Gründer des Zweiten Reiches zu berichten hatte.