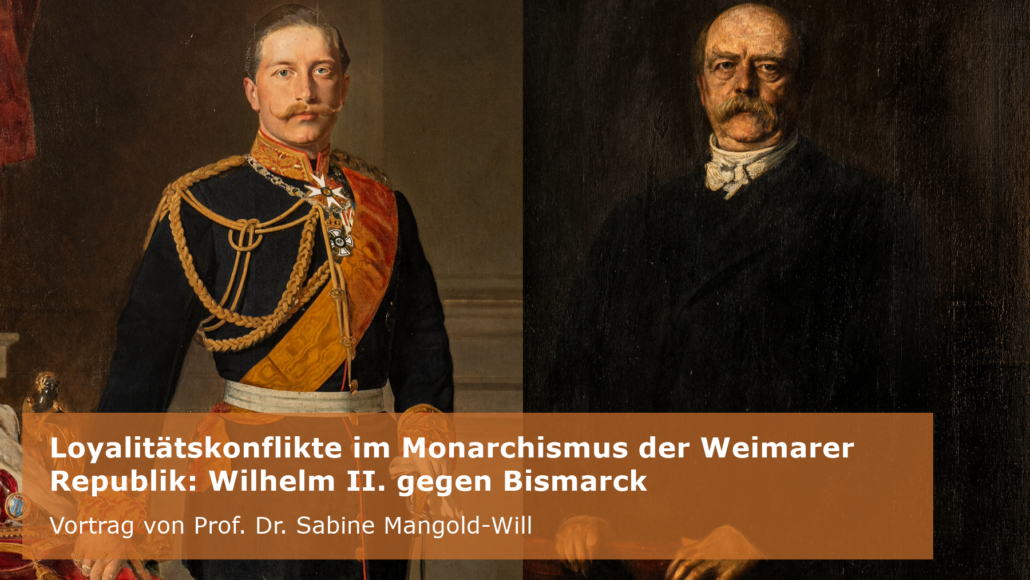

Sein Tagebuch eröffnet nicht nur einen privaten Blick auf Ex-Kaiser Wilhelm II., sondern zeigt wie unter einem Brennglas auch den Diskurs, der in der frühen Weimarer Republik über die Wiedereinführung der Monarchie geführt wurde: Der Militärarzt Alfred Haehner diente vom November 1919 bis 1924 als Leibarzt von Wilhelm II. Er war als überzeugter Monarchist bereit gewesen, dem Hohenzollern ins niederländische Exil zu folgen. In dieser Zeit führte er ein Tagebuch, das im vergangenen Jahr von Prof. Dr. Sabine Mangold-Will ediert wurde.

Schlagwortarchiv für: Kaiser Wilhelm II.

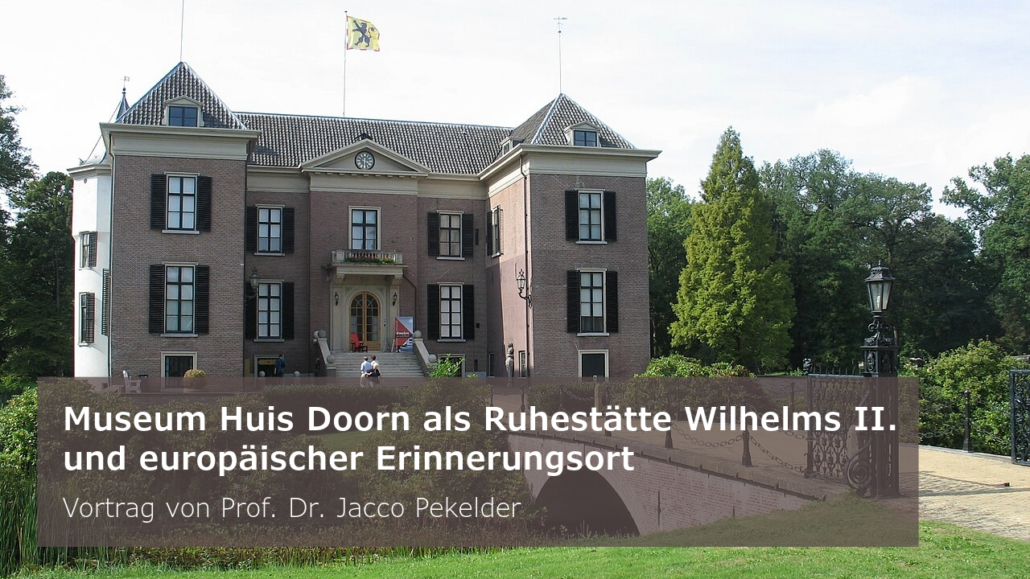

Als der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. 1918 ins Exil in die Niederlande ging, wurde er dort zu einem geduldeten Gast. Sein letzter Wohnsitz, Huis Doorn, etwa 25 Kilometer östlich der Stadt Utrecht gelegen, wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Feindvermögen beschlagnahmt. Der niederländische Staat sah zunächst vor, den Besitz zu liquidieren und den Verkaufserlös für die Beseitigung von Kriegsschäden einzusetzen. Doch das Engagement Freiwilliger und dann auch staatlicher Stellen führte zu einer gänzlich anderen Entwicklung: Huis Doorn wurde als Museum eröffnet und lud als „Zeitmaschine“ ein, wie Prof. Dr. Jacco Pekelder es formuliert, in das höfische Leben in Miniaturformat einzutauchen. 2012 änderte sich diese Situation, das Museum wurde durch Sparmaßnahmen der Regierung in seiner Existenz bedroht.

Wie erinnern wir uns an das Kaiserreich – und vor allem: auf welcher Grundlage? Prof. Dr. Torsten Riotte (Goethe-Universität Frankfurt) diskutiert in seinem Vortrag die unterschiedlichen Ansätze in Fachwissenschaft und politischer Bildungsarbeit. Während beispielsweise in Museen die Wissensvermittlung im Vordergrund stehe, könne die geschichtswissenschaftliche Forschung keine Eindeutigkeit bieten. Sie strebe vielmehr nach neuen Fragen, Differenzierung und Debatte. Damit werde ein dynamisches Wissenskonzept verfolgt. Die Geschichtswissenschaft könne daher der interessierten Öffentlichkeit zwar die quellenbasierten Grundlagen der Diskussion über das Kaiserreich erklären, aber keine eindeutigen Antworten liefern. Allerdings sei zu überlegen, so Riotte, ob auch die Wissenschaft für sich einen Bildungsauftrag annehmen sollte.

Das Video ist auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.

Am 29. März 1890 veröffentlichte die Londoner Satirezeitschrift „Punch“ die wohl international bekannteste Bismarck-Karikatur: „Dropping the pilot“. John Tenniel (1820 – 1914) popularisierte damit eine Bildsprache, die bis heute lebendig ist. Die sprichwörtlich gewordene deutsche Übersetzung „Der Lotse geht von Bord“ trifft allerdings weder die Aussage des Zeichners noch das historische Geschehen auf den Punkt. Es ist zu vermuten, dass die „preußische Zensur damals bei der Übersetzung leise die Feder mitgeführt haben“1 könnte.

Am 29. März 1890 veröffentlichte die Londoner Satirezeitschrift „Punch“ die wohl international bekannteste Bismarck-Karikatur: „Dropping the pilot“. John Tenniel (1820 – 1914) popularisierte damit eine Bildsprache, die bis heute lebendig ist. Die sprichwörtlich gewordene deutsche Übersetzung „Der Lotse geht von Bord“ trifft allerdings weder die Aussage des Zeichners noch das historische Geschehen auf den Punkt. Es ist zu vermuten, dass die „preußische Zensur damals bei der Übersetzung leise die Feder mitgeführt haben“1 könnte.

Kaiser Wilhelm II. ist als scheinbar passiver Beobachter zu sehen, der an der Reling lehnt und entspannt den Abgang Otto von Bismarck beobachtet. John Tenniel dürfte den scheidenden Kanzler dabei aber tatsächlich weniger als Lotsen gesehen haben denn als Steuermann (wie „pilot“ auch übersetzt werden kann), der das „Staatsschiff“ verlassen muss2 – „dropping“ kann allgemein durchaus mit „fallenlassen“ übersetzt werden, in  der Fachsprache der Seefahrt lässt man damit jemanden von Bord gehen.

der Fachsprache der Seefahrt lässt man damit jemanden von Bord gehen.

Der erste deutsche Reichskanzler hatte am 18. März 1890 sein Rücktrittsgesuch schließlich nur unwillig eingereicht. Zweimal war er dazu von Kaiser Wilhelm II. aufgefordert worden, und zwar aus vielfältigen Gründen: Zum einen lehnte er den repressiven Kurs des Reichskanzlers gegenüber der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung ab. Zum anderen empfand er dessen Versuch, sämtliche Kommunikation der Minister mit ihm zu kontrollieren, als inakzeptabel. Bismarck, der nach den Ergebnissen der Reichstagswahl im Februar 1890 zudem keine Mehrheiten mehr für die Unterstützung seiner Politik finden konnte, musste sich schließlich geschlagen geben. Sein Rücktritt stand dennoch nicht für eine politische Richtungsentscheidung, wie Lothar Gall in seiner Bismarck-Biografie schreibt: Bei dessen „Sturz ging es von Seiten derer, die ihn stürzten, in Wahrheit um keine Zukunft, um keine vorwärtsweisende Alternative, sondern fast ausschließlich um das, woran sich auch der alternde Kanzler so sehr klammerte: um die Macht als solche und nicht zuletzt um ihren äußeren Schein und ihre Insignien.“3

Schlagwortarchiv für: Kaiser Wilhelm II.

Es konnte leider nichts gefunden werden

Entschuldigung, aber kein Eintrag erfüllt Ihre Suchkriterien