Gegen die Ungleichbehandlung der Frauen formierte sich im Deutschen Kaiserreich politischer Widerstand. Die Historikerin Dr. Anne-Laure Briatte stellt in ihrem Vortrag den Kampf gegen die rechtliche Diskriminierung sowie die fehlenden Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt. Ihnen wurde bis über die Jahrhundertwende hinaus meist der Zugang zu höherer Schulbildung, Berufsausbildung und Studium verwehrt, sodass sie – sofern sie sich nicht durch ein Erbe oder eine Heirat wirtschaftlich absichern konnten – in großer Mehrheit als Ungelernte schlecht bezahlt arbeiten mussten.

Liberale und demokratische Politiker und Intellektuelle, die eine Revolution vorbereiteten, Bauern, die sich von der Last des Feudalismus befreien wollten – für einen kurzen historischen Augenblick schien es 1848 möglich, mit vereinten oppositionellen Kräften die Macht der Fürsten und Könige in den deutschen Ländern konstitutionell einzuhegen und einen freiheitlichen, nationalen Verfassungsstaat zu gründen. Prof. Dr. Christian Jansen (Universität Trier) zeigt in seinem Vortrag, an welchen Widersprüchen die Revolutionen 1848/49 trotz erster Erfolge dann doch scheiterten. Deutlich wird aber auch, welche langfristigen Folgen vor allem die Debatten in der ersten gesamtdeutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche und die – nie in Kraft getretene – Verfassung für die weitere politische Entwicklung in Deutschland haben sollten. Zu den zentralen Stichworten gehören der aufkommende Nationalismus, das unheilvolle Streben nach einer machtvollen Größe eines Deutschen Reichs einschließlich der Erwerbung von Kolonien, aber auch die Emanzipation der Juden und das allgemeine Männerwahlrecht.

Das Vortragsvideo ist auf dem YouTube-Kanal „Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh“ zu sehen.

Dr. Nils Freytag (Ludwig-Maximilians-Universität München) charakterisiert die Moderne als eine Entwicklung, die aus widersprüchlichen Teilprozessen besteht. Viele dieser Aufbrüche zur Zeit des Wilhelminischen Kaiserreichs – Industrialisierung, Urbanisierung, Globalisierung und Säkularisierung – begreift der Historiker als Vorgeschichte weiterer Entwicklungen, die teilweise bis in die Gegenwart reichen.

Dr. Nils Freytag (Ludwig-Maximilians-Universität München) charakterisiert die Moderne als eine Entwicklung, die aus widersprüchlichen Teilprozessen besteht. Viele dieser Aufbrüche zur Zeit des Wilhelminischen Kaiserreichs – Industrialisierung, Urbanisierung, Globalisierung und Säkularisierung – begreift der Historiker als Vorgeschichte weiterer Entwicklungen, die teilweise bis in die Gegenwart reichen.

Vor welchen bürokratischen Schwierigkeiten Deutsche standen, die eine Partnerin oder einen Partner mit einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit ehelichen wollten, zeigte PD Dr. Christoph Lorke in seinem Vortrag am 26. Januar 2023 im Historischen Bahnhof Friedrichsruh auf.

Schleswig-Holstein sei ein wirklich winziger Fleck auf der großen Weltkarte, stellt Prof. Dr. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) in seinem Vortrag im Historischen Bahnhof Friedrichsruh fest. Umso erstaunlicher sei es, dass es in der Vergangenheit oftmals Schauplatz oder Objekt und Thema großer Weltpolitik gewesen sei. Der Historiker zeigt, wie sich seit dem Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein Landes- sowie Regionalgeschichte und Weltpolitik immer wieder denkbar nahekamen. Zu den wichtigen Ereignissen und Personen, die er in den Blick rückt, zählen die Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227, der „Schwiegervater Europas“, König Christian IX., und die Volksabstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze 1920.

Titelbild unter Verwendung einer Miniatur aus der Sächsischen Weltchronik, die die Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227 zeigt.

Bundesminister a.D. Peter Altmaier war eingeladen, im Rahmen der wissenschaftlichen Konferenz „Entscheidungskulturen in der Bismarck-Ära“ einen öffentlichen Abendvortrag im Schloss Reinbek zu halten. Vor 140 Gästen entfaltete er die „Entscheidungskulturen der Gegenwart“ aus seiner Perspektive als politischer Akteur.

Preußens antipolnische Siedlungspolitik in den Jahren 1886 bis 1914 war das Thema des Vortrags, den Dr. Daniel Stienen (Bayerische Akademie der Wissenschaften) am 9. Juni im Historischen Bahnhof Friedrichsruh gehalten hat.

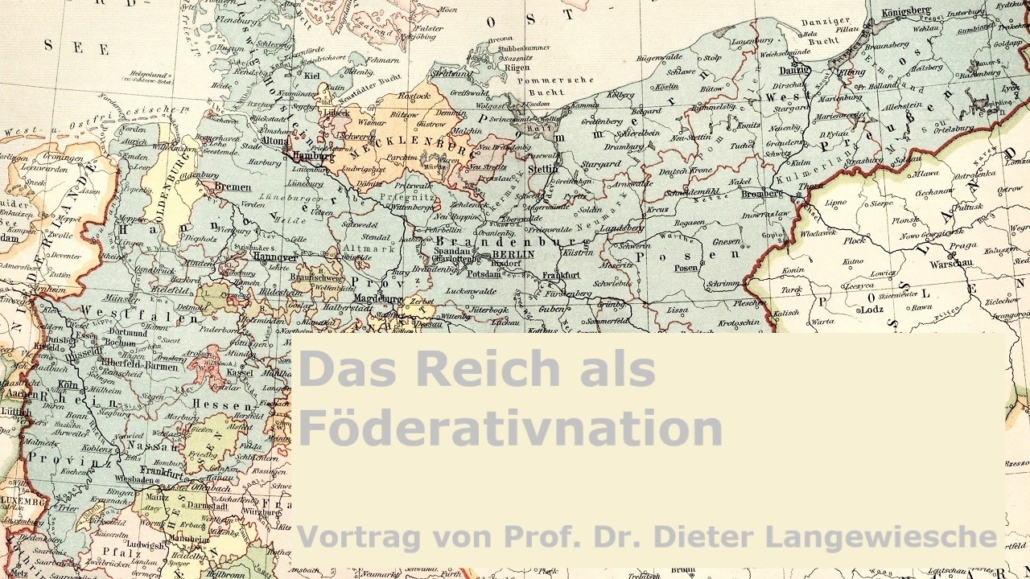

Welche Gestaltungspotenziale bot der Föderalismus bei der (Neu-)Gestaltung der staatlichen Ordnung im Deutschland des 19. Jahrhunderts? Auf Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung lotete Prof. Dr. Dieter Langewiesche (Universität Tübingen) in seinem Vortrag „Das Reich als Föderativnation“ im Historischen Bahnhof Friedrichsruh die historischen Möglichkeiten aus und stellte dabei die Umbrüche von 1815, 1848 und 1866/67 in den Mittelpunkt seiner Analyse.

Auf Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung hat Prof. Dr. Carlo Masala (Universität der Bundeswehr München) am 29. März 2022 den diesjährigen „Hamburger Bismarck-Vortrag“ gehalten. Der Politikwissenschaftler ordnete dabei den aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in langfristige Entwicklungen der globalen internationalen Ordnung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein.

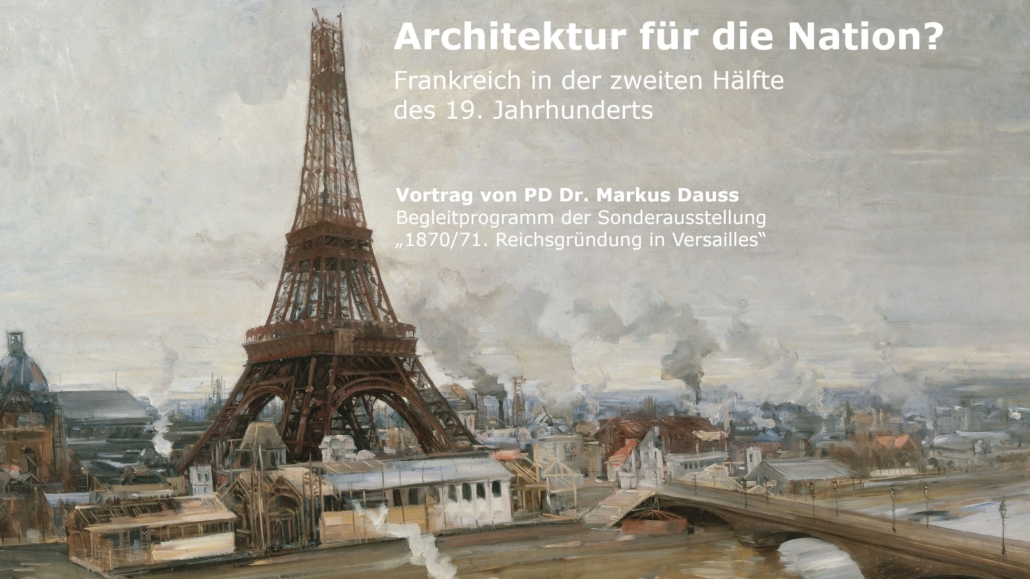

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zeigte die Dritte Französische Republik auch mit ihrer Baupolitik die Vorzüge einer demokratischen Ordnung auf: Statt strikter Vorgaben schuf sie den Rahmen für eine sich weiterentwickelnde Architektur und förderte auch das Kunsthandwerk.