Was symbolisiert die Freiheit auf dem Bildnis der „Germania“, das 1848 in der Frankfurter Paulskirche hing? Welche Positionen vertrat Bismarck in der Kolonialpolitik? In den beiden Friedrichsruher Ausstellungshäusern haben wir für junge Menschen – angesprochen sind insbesondere Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 – ein neues Angebot erarbeitet: Zwei Broschüren bieten die Möglichkeit, sich kurzweilig Wissen über wesentliche Bereiche der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert zu erschließen und einiges über Leben und Politik des ersten Reichskanzlers zu erfahren.

Wir freuen uns, dass eine neue Kollegin unser Team bereichert, und haben sie gebeten, sich kurz vorzustellen:

Mein Name ist Dr. Sabine Mangold-Will, und ich bin seit dem 1. April 2024 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh. Ich habe Geschichte, Politik und Islamkunde studiert.

Diese Fächerkombination prägt bis heute mein Leben. Historikerin bin ich aus purer Neugierde geworden: Ich will wissen, was den Menschen (nicht nur) der Vergangenheit umtreibt, antreibt und wie unterschiedlich er der Welt begegnet, die ihn umgibt. Der handelnde und leidende Mensch ist – ob bewusst oder unbewusst – immer auch ein zoon politikon. Politik und das Gespräch darüber gehören daher für mich und meinen Mann – der als Journalist arbeitet – zum Alltag wie der Kaffee am Morgen zum Frühstück. Der Blick in und für die islamische Welt wiederum hat mich gelehrt, im Fremden das Eigene und im Eigenen das Fremde zu sehen.

Königliches Schloss zu München. Blick auf Odeonsplatz, Hofgartentor und den Nordflügel mit Festsaalbau und Wintergarten; Fotografie, Deutschland, um 1890, Abzug auf Papier, Pappe, Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 389.

Der Gebäudekomplex der Münchner Residenz geht in seinen Ursprüngen auf die um 1385 errichtete herzogliche Wasserburg (Neuveste) zurück und war von 1508 bis 1918 Wohn- und Regierungssitz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Haus Wittelsbach. Über Jahrhunderte erfolgte der stufenweise Ausbau der Neuveste zu einer vierflügeligen Schlossanlage, die unterschiedliche Baustile – von der Renaissance über Barock, Rokoko und Klassizismus – in sich vereint und die um zehn Innenhöfe angelegt wurde. Zum Schlossensemble gehören unter anderem das Antiquarium, die Grottenhoftrakte, der Schwarze Saal-Bau, der Maximiliansbau mit Kaiserhoftrakten und Hofkapelle (Alte Residenz), das Cuvilliéstheater (Altes Residenztheater), der Festsaalbau mit Apothekenflügel, der Königsbau, die Allerheiligen-Hofkirche, der Marstall sowie der Hofgarten. Der letzte königliche Bewohner der Schlossanlage, Ludwig III., nutzte die Residenz nur noch zeitweise, ließ aber eine umfangreiche technische Modernisierung (unter anderem elektrisches Licht, Zentralheizung) vornehmen.

Brandenburgische Fregatte „Der Kurprinz“, Schiffsmodell, Silber, 1885 (15,0 x 6,0 x 15,0 cm) auf Marmorsockel (25,5 cm x 13 cm x 4,5, cm), Bismarck-Museum, Friedrichsruh (Foto: Otto-von-Bismarck-Stiftung / David Rojkowski)

Die Takelage dieses nur 15 Zentimeter langen Schiffsmodells aus Silber ist leicht ramponiert, aber die Bordkanonen zeugen immer noch von der Absicht, sich die Welt – oder zumindest Teile von ihr – untertan zu machen. Otto von Bismarck erhielt es 1885 als Geburtstagsgeschenk, in der Ausstellung „Erinnern in Lichtenberg“ wird es als Leihgabe in seinen kolonialgeschichtlichen Kontext gestellt. Dieser verweist allerdings nicht auf den ersten Reichskanzler und den Beginn der deutschen Kolonialpolitik in seiner Regierungszeit, sondern reicht weiter zurück und verbindet die Lokalgeschichte des Berliner Bezirks mit der Globalgeschichte einer anderen Epoche.

Eine der beiden Stiftungsleihgaben – drei Bildnisse in einem Holzrahmen – wird in einer Inszenierung des Hindenburg-Kults gezeigt. (Fotos: Thomas Müller)

Das Haus der Weimarer Republik informiert in einer Sonderschau unter dem Titel „Zwei Welten – eine Republik“ bis zum 29. September 2024 über die Lebenswege der beiden Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg. Die Otto-von-Bismarck-Stiftung unterstützt diese Ausstellung mit zwei Leihgaben aus ihrer Sammlung.

Fürstliches Schloss zu Rudolstadt (Heidecksburg). Blick aus Richtung des Rathauses auf die Südseite des Burgbergs mit der Südfassade des Schlosses; Fotografie, Deutschland, um 1890, Abzug auf Papier, Pappe, Bismarck-Museum, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: A 389.

Die Ursprünge des Schlosses zu Rudolstadt lassen sich bis zu einer mittelalterlichen Burganlage der Grafen von Orlamünde im 13. Jahrhundert zurückverfolgen. 1571 wurde Rudolstadt von Graf Albrecht VII. von Schwarzburg-Rudolstadt zur Residenzstadt erhoben und die Heidecksburg zum Wohnsitz bestimmt. Das Schloss wurde umgebaut und nach dem Brand von 1573, dem der Wohntrakt zum Opfer fiel, zu einer dreiflügeligen Anlage erweitert. Aufgrund des gewachsenen Repräsentationsbedürfnisses des Hauses Schwarzburg, das 1710 in den Reichsfürstenstand erhoben worden war, erfuhr das Renaissanceschloss im 18. Jahrhundert bauliche Veränderungen im Barock- und Rokokostil. Nach einem Brand im Jahr 1735 wurde der Westflügel mit einem prächtig ausgestatteten Festsaal neu errichtet. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden unter Fürst Ludwig Günther II. kleinere bauliche Maßnahmen am Westflügel vorgenommen. Das Haupttreppenhaus des Schlosses sowie einige Räumlichkeiten im West- und Südflügel erfuhren später noch eine Umgestaltung im Stil des Klassizismus. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte schließlich noch die Verlängerung des Südflügels, womit die baulichen Maßnahmen durch die Schlossherren um 1810 weitgehend zum Abschluss kamen.

Wie erinnern wir uns an das Kaiserreich – und vor allem: auf welcher Grundlage? Prof. Dr. Torsten Riotte (Goethe-Universität Frankfurt) diskutiert in seinem Vortrag die unterschiedlichen Ansätze in Fachwissenschaft und politischer Bildungsarbeit. Während beispielsweise in Museen die Wissensvermittlung im Vordergrund stehe, könne die geschichtswissenschaftliche Forschung keine Eindeutigkeit bieten. Sie strebe vielmehr nach neuen Fragen, Differenzierung und Debatte. Damit werde ein dynamisches Wissenskonzept verfolgt. Die Geschichtswissenschaft könne daher der interessierten Öffentlichkeit zwar die quellenbasierten Grundlagen der Diskussion über das Kaiserreich erklären, aber keine eindeutigen Antworten liefern. Allerdings sei zu überlegen, so Riotte, ob auch die Wissenschaft für sich einen Bildungsauftrag annehmen sollte.

Das Video ist auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.

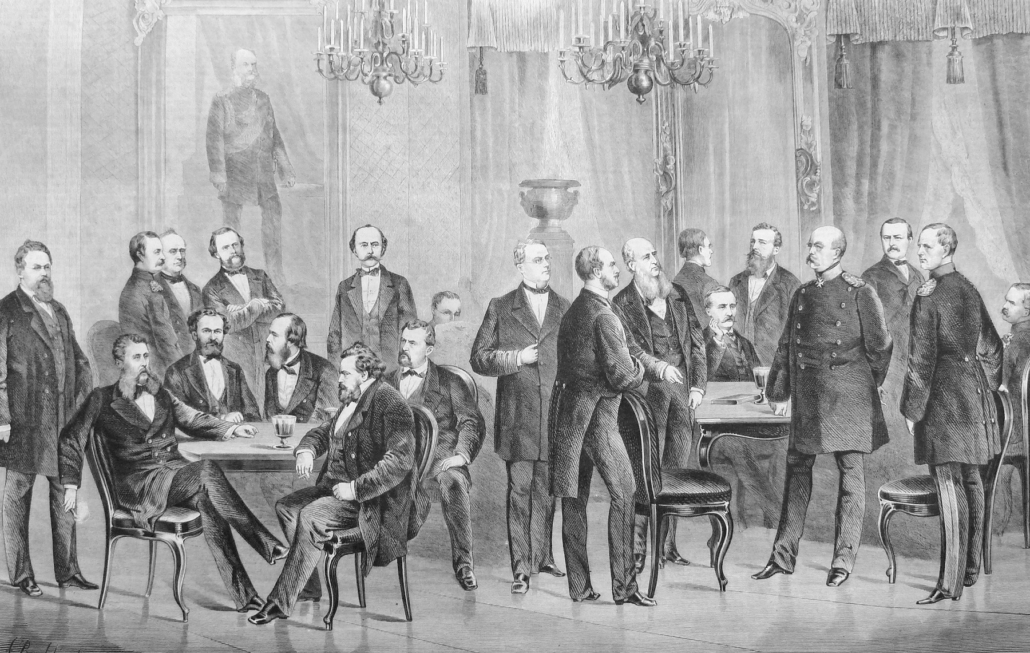

Eine Soiree bei Bismarck. Holzschnitt nach einer Zeichnung von C. Rechlin Sohn, in: Über Land und Meer. Allgemeine Illustrierte Zeitung Nr. 9, 1874

Verhandlung, Verständigung, Kompromiss – lassen sich diese drei Begriffe heranziehen, um die Regierungspraxis in den Jahren von 1871 bis 1890 zu beschreiben? Reichskanzler Otto von Bismarck bevorzugte zwar zweifellos „eine Monopolisierung der Entscheidungskompetenz in seiner Person“ (Wolfram Pyta). Aber die Autorin und die Autoren des Bandes „Entscheidungskulturen in der Bismarck-Ära“ zeigen auf Basis der soziologischen Entscheidungstheorie, dass der politische Alltag von deutlich mehr Akteuren mitbestimmt wurde. Der Band geht auf eine gleichnamige Tagung zurück, die im September 2022 unter der Leitung der Herausgeber Ulrich Lappenküper und Wolfram Pyta im Historischen Bahnhof Friedrichsruh stattfand.

Alfred Grosser erhielt am 12. Oktober 1975 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und dankte in einer Rede. (Bundesarchiv, B 145 Bild-F046667-0008 / Fotograf: Ulrich Wienke / CC-BY-SA 3.0)

Wer sich wissenschaftlich mit den deutsch-französischen Beziehungen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts befasst, kommt an Alfred Grosser nicht vorbei. Auch für den Verfasser dieser Zeilen war die Lektüre seiner Werke im Studium, bei der Vorbereitung auf das Rigorosum oder bei der Abfassung der Habilitationsschrift Pflichtprogramm1. Dabei wurde rasch klar, dass aus den Büchern nicht nur der Politologe, sondern auch der von den Brüchen des 20. Jahrhunderts geprägte „Weltveränderer“ und „Moralpädagoge“ sprach, als den er sich selbst sah.

Die Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich und seinem größten Bundesstaat Preußen war um die Jahrhundertwende im europäischen Vergleich nicht auffällig ungleich. Diesen Befund stützt Prof. Dr. Marc Buggeln (Europa-Universität Flensburg) in seinem Vortrag auf die Auswertung von Steuerdaten und zeigt damit auf, welchen Einfluss die Steuergesetzgebung auf die Verringerung oder Vergrößerung der sozialen Ungleichheit nehmen kann.