Blog

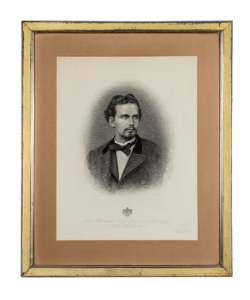

Ludwig II. von Bayern, Bismarck-Museum Friedrichsruh (© Otto-von-Bismarck-Stiftung)

Ludwig II. von Bayern (1845 – 1886) pflegte einen extravaganten Lebensstil, baute aufsehenerregende Schlösser, starb früh und wurde zur Legende. Damit allerdings ist der bayerische König keineswegs ausreichend beschrieben, wie Dr. Christoph Botzenhart auf Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung in seinem Online-Vortrag aufzeigte. Der Rückzug des (vermeintlichen) „Märchenkönigs“ aus der Öffentlichkeit sei nicht aus Desinteresse geschehen, so die zentrale These des Historikers, sondern durch ein Leiden an der politischen Situation bedingt gewesen.

In einer politisch sehr bewegten Zeit stand Ludwig II. 22 Jahre lang als regierender König an der Spitze eines bedeutenden deutschen Staates. Botzenhart erläuterte unter Hinweis auf die bayerische Verfassung von 1818 zunächst dessen Rechte und Pflichten: In dieser konstitutionellen Monarchie war der König voll und ganz in die Regierungsgeschäfte eingebunden, er berief die Minister, die sich nicht dem Landtag zu verantworten hatten, und ernannte die Reichsräte, die eine der beiden Kammern des bayerischen Landtages bildeten. Die Gesetzgebung konnte nur gemeinschaftlich durch König und Landtag erfolgen, wobei letzterer auch noch über das Budgetrecht verfügte.

Die Juristin Dr. Helga Stödter engagierte sich seit den 1960er-Jahren für die Gleichberechtigung der Frau in Ehe und Beruf, für alleinerziehende Mütter und für die Rechte unehelicher Kinder. (Foto: © Helga-Stödter-Stiftung)

Mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins (ADF) durch Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt gewann die Frauenbewegung in Deutschland 1865 zwar eine organisierte Form, aber keine Einheit. Während der ADF sich besonders für das Recht der Frauen auf Bildung und Erwerbsarbeit einsetzte, kämpften andere Zweige der Frauenbewegung für den Aufbruch gesellschaftlicher Normen oder die politische Partizipation. Dank des kontinuierlichen Ausbaus der Industrialisierung gerieten seit der Errichtung des Deutschen Reiches 1871 die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Arbeiterinnen- und Mutterschutz in den Fokus der Vereine. Im wilhelminischen Deutschland fächerten sie sich so weit auf, dass eine Vernetzung dringend geboten schien. Doch auch unter dem Dach des 1894 geschaffenen Bundes Deutscher Frauenvereine (BDF) gab es Kontroversen und Konflikte – etwa über die bürgerliche Ehe- und Familienform, die Stellung lediger Mütter oder die politische Gleichberechtigung. Während das Frauenwahlrecht nach dem Ende des Kaiserreichs tatsächlich umgesetzt wurde, blieben die Forderungen nach der Gleichberechtigung von Frauen im Berufsleben oder der finanziellen Absicherung lediger Mütter bis in die Bonner Republik hinein virulent.

Besonders aktiv wirkte auf diesen beiden Feldern die Juristin Dr. Helga Stödter, die einer breiteren Öffentlichkeit jüngst durch die Presseberichterstattung über ihre Teilnahme an den Rastatter Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden ist.

Wilhelm „Bill“ von Bismarck (Bismarck-Museum Friedrichsruh)

Die Biografen seines Vaters und seiner Familie haben ihn meist nur mit wenigen Zeilen bedacht. Im Vergleich zu seinem Bruder Herbert wird er als der zwar klügere, aber weniger ambitionierte Sohn charakterisiert. Dennoch hat Wilhelm von Bismarck, genannt „Bill“, es vermocht, seinen eigenen Platz im Leben zu finden und zugleich mit seiner Familie eng verbunden zu bleiben, wie die erhaltenen Briefe seines Vaters an ihn bezeugen. Vor 120 Jahren, am 30. Mai 1901, starb das jüngste der drei Kinder Otto von Bismarcks im pommerschen Varzin.

Berlin, 1. August 1859 – Mein liebes Billchen, […] da heut Dein Geburtstag ist, will ich Dir doch meinen Glückwunsch schicken, schwarz auf weiß. […] Die liebe Mama pflegt mich Tag und Nacht und wir sind beide recht traurig, daß wir nach Wiesbaden ins warme Wasser gehen sollen, anstatt bei Euch in Reinfeld zu sein. […] Dein treuer Vater

Es war eine behütete Kindheit, die Wilhelm von Bismarck erlebte. Geboren wurde er am 1. August 1852 in Frankfurt, im damaligen Zuhause der Familie in der Bockenheimer Landstraße 40 (später 104). Sie waren im Jahr zuvor an den Main gezogen, weil sein Vater Otto preußischer Gesandter am Bundestag geworden war. Seine Mutter Johanna bezeichnete die Frankfurter Jahre später als die glücklichste Zeit in ihrem Leben. Den ersten Schulunterricht Wilhelms und seines zweieinhalb Jahren älteren Bruders Herbert übernahm ein Hauslehrer. 1859 wurde der Vater zum preußischen Gesandten am Hof des Zaren ernannt. Otto von Bismarck reiste Ende März zunächst allein nach St. Petersburg, Mitte Juli trat er seinen Heimaturlaub an. Eine schwere Erkrankung und lange Phase der Erholung ließen ihn dann erst im Juni 1860 auf seinen Posten zurückkehren und dieses Mal reiste er mit seiner Familie. Dort und für die längeren Aufenthalte mit der Mutter und den Geschwistern bei den Großeltern im pommerschen Reinfeld wurde wieder ein Hauslehrer engagiert, damit die Diplomatenkinder nicht nur die Welt kennenlernten, sondern auch Bildung erwarben.