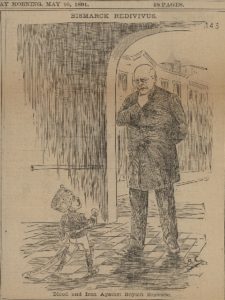

Karikatur „Bismarck Redivivus“, aus „The Denver Republican“ vom 10.05.1891, Autor: unbekannt (Kürzel: B. C.), Papier; Maße: Blatt 143: Höhe 23,7 cm, Breite 18,5 cm; Zustand: leichte Gebrauchsspuren; sonst gut erhalten; Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh, A 47, Bl. 143

Die politische Laufbahn Otto von Bismarcks schien mit seinem unfreiwilligen Entlassungsgesuch und der Annahme desselben durch Wilhelm II. am 20. März 1890[1] eigentlich beendet. 28 Jahre lang hatte der „Reichsgründer“ seine Machtposition an der Spitze – erst Preußens und später des Deutsches Kaiserreiches – behaupten können, musste sich dem jungen Kaiser im Kampf um diese jedoch geschlagen geben.[2]

Bismarck zog sich endgültig nach Friedrichsruh zurück, kommentierte und kritisierte – vor allem – über die ihm eine Plattform bietende Zeitung „Hamburger Nachrichten“ die Politik der Reichsregierung und blieb auch durch anderweitige Tätigkeiten, wie beispielsweise dem Halten von diversen Reden, im Blickfeld der Öffentlichkeit.[3] Die Popularität des ehemaligen Reichskanzlers war ungebrochen und wuchs sogar noch weiter, was seine früheren Widersacher – besonders Wilhelm II. – beunruhigte. Zu dieser Nervosität trug auch die Wahl Otto von Bismarcks zum Reichstagsabgeordneten Ende April 1891 bei. Obwohl er es zur Bedingung machte, bei einem möglichen Wahlsieg nicht im Reichstag erscheinen zu müssen, war die Furcht vor genau diesem Fall in der Regierung enorm[4].

Dass Bismarck trotz seiner Entlassung nicht nur im deutschen Kaiserreich präsent war, sondern auch international weiterhin ein Thema blieb, zeigt die Karikatur „Bismarck Redivivus“ der amerikanischen Zeitung „The Denver Republican“. Ein Leser des Blattes hatte die Karikatur ausgeschnitten und an den „Reichsgründer“ geschickt, um ihm die angeblich in seinem Umfeld vorherrschende Meinung über Kaiser und Kanzler zu verdeutlichen. Da jedoch nur die Karikatur ohne den dazugehörigen Artikel vorliegt, kann über das Motiv der Veröffentlichung am 10. Mai 1891 nur spekuliert werden. Die Entscheidung zur Wahl Bismarcks in den Reichstag fiel am 30. April 1891[5] und kann daher als wahrscheinlicher Grund gelten.

Aus rund 1.000 Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder Vereinen hat eine unabhängige 18-köpfige Jury unter Vorsitz von Professor Martin Roth, Direktor des Victoria and Albert Museum in London, und Professor Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln die 100 Preisträger in den Kategorien Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Umwelt, Bildung und Gesellschaft ausgewählt. Auf

Aus rund 1.000 Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder Vereinen hat eine unabhängige 18-köpfige Jury unter Vorsitz von Professor Martin Roth, Direktor des Victoria and Albert Museum in London, und Professor Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln die 100 Preisträger in den Kategorien Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Umwelt, Bildung und Gesellschaft ausgewählt. Auf

Text: Christian Wächter

Text: Christian Wächter