Geschrieben von Dr. Ulf Morgenstern am Montag, den 31. August 2015 um 08:48 Uhr

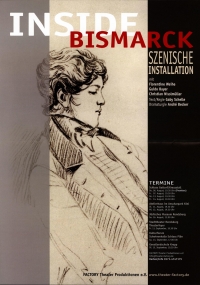

Als am Ende des 19. Jahrhunderts das Fahrrad seinen Siegeszug antrat, schossen überall in Europa Fahrradfabriken aus dem Boden. Neben vielen unternehmerischen Neugründungen betätigten sich auch etablierte Maschinenbauer auf diesem neuen Markt. Oft bauten die Fahrradfabrikanten auch Motorräder (was nahe liegt) oder Nähmaschinen (worauf man erstmal kommen muss). Die drei Hersteller, für deren Produkte auf unserem Bild so elegant an einem Lattenzaun geworben wird, durften sich bald zu den Marktführern in Deutschland zählen. Die Bielefelder Firma Göricke stellte seit 1895 Fahrräder her, Corona-Fahrräder wurde seit 1891 in Brandenburg an der Havel zusammen- geschraubt und seit 1896 produzierte man in Radevormwald Fahrräder mit dem Namen Bismarck.

Der hochbetagte Kanzler a.D. bestieg zwar bis in seine letzten Lebensjahre noch den Rücken seines Pferdes, dass er aber jemals eine Fahrradfahrt unternommen hat, ist nich überliefert (und darf getrost bezweifelt werden). Sicherlich hat er aber sein Placet zur Namensgebung der rheinischen Fahrradfabrik gegeben. Auf ein weiteres Prudukt mit seinem Namen kam es schließlich nicht mehr an, nachdem bereits Rasierklingen, Heringe, ein Schnaps, Zigarren usw. nach ihm hießen. Bis in die 1980er Jahre wurden in Radevormwald noch Fahrräder gebaut. Der Name „Bismarck“ wirkt bei den letzten Modellen aus heutiger Sicht etwas skurril. Ein Bonanza-Rad mit dem Namen des Altkanzlers? Ein Mountainbike in Erinnerung an den Reichsgründer? Die hat es tatsächlich gegeben, wenn sie auch etwas aus der Zeit gefallen waren.

Hochmodern waren hingegen die 28-Zoller auf unserem Bild aus Oldenburg. Den dortigen Fahrradhändler „Vosgerau“ (schwacher Schriftzug am Zaun links über „Göricke“) am Damm 25 gibt es seit 1893. Zu Gründungszeiten hieß es: „Meister Vosgerau macht Hufbeschlag und Wagenbau“, bevor man dann um 1900 begann, trendy Fahrräder anzupreisen. Der Technikhistoriker Dr. Andreas von Seggern vom Stadtmuseum Oldenburg datiert dieses Bild aus seinen Archivbeständen auf diese Gründerjahre des Fahrradhandels (vielen Dank für die Fotografie!). Das Geschäft mit den Miele, Panther, Opel, Patria, NSU, Brennabor und eben auch Bismarck scheint durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch gut gelaufen zu sein. Immerhin fünf Mitarbeiter hat der Nachfahre des Gründers im Moment. Wer je als Fußgänger in Oldenburg unterwegs war, weiß auch, was die Geschäftsgrundlage ist: Eine extrem fahrradaffine Einwohnerschaft, die mit dem Selbstbewusstsein sizilianischer Taxifahrer alle anderen Verkehrsteilnehmer mit souveräner Nichtachtung straft. Holland ist nicht mehr weit, das spürt man in Deutschland sonst nur in Münster so deutlich!