Blog

Der Otto-von-Bismarck-Stiftung steht bei ihrer Arbeit ein Wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem namhafte Historikerinnen und Historiker angehören. Ihre Expertise bereichert die interdisziplinär und methodisch vielfältige Bismarck-Forschung, die eine zentrale Aufgabe dieser Politikergedenkstiftung ist.

Prof. Dr. Ewald Frie (Foto: © FanyFazii)

In loser Reihenfolge möchten wir die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats mit einem kurzen Fragebogen vorstellen. In dieser Folge antwortet Prof. Dr. Frie.

Zur Person

Prof. Dr. Ewald Frie (geb. 1962) hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Neuere Geschichte, Mittlere Geschichte und Katholische Theologie studiert, nebenbei sammelte er erste Berufserfahrungen als Museumsführer im Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster. Mit einer Arbeit über „Die Armenfürsorge der Stadt Münster und die Einführung des Elberfelder Systems“ schloss er sein Studium als Magister Artium ab; es folgten ein wissenschaftliches Volontariat am Westfälischen Institut für Regionalgeschichte Münster sowie die Promotionsschrift „Wohlfahrtsstaat und Provinz. Fürsorgepolitik des Provinzialverbandes Westfalen und des Landes Sachsen 1880-1930“. Während beruflicher Stationen in Düsseldorf und Essen entstand die Habilitationsschrift „Friedrich August Ludwig von der Marwitz 1777 –1837. Biographien eines Preußen“. Seit Oktober 2008 lehrt Prof. Dr. Frie an der Universität Tübingen Neuere Geschichte. 2011 bis 2016 leitete er den Sonderforschungsbereich „Bedrohte Ordnungen“.

Dr. Sebastian Rojek hielt seinen Vortrag auf Einladung der Otto-von-Bismarck-Stiftung und des Landesarchivs Schleswig-Holstein.

Dr. Sebastian Rojek eröffnete in seinem Vortrag im Schleswiger Prinzenpalais eine neue Perspektive auf die Geschichte der deutschen Marine. Der zentrale Begriff seiner Analyse war die Enttäuschung: Sie entstehe aus der Kollision positiv wahrgenommener Erwartungen mit Erfahrungen, die negativ erschienen. Durch die Analyse der Differenz zwischen Erwartung und Erfahrung in den historischen Quellen werde sichtbar, wie über erfüllte und unerfüllte Erwartungen kommuniziert werde und wie sich diese Kommunikation in politische Prozesse übersetze.

Die Alltagserfahrung lehrt, so die Erläuterungen des jungen Historikers, der als akademischer Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Stuttgart arbeitet, dass Erwartungen und Enttäuschungen permanent auftreten. Erfüllt sich eine Erwartung, stabilisiert sich die Planung. Kommt es zur Enttäuschung, folgt eine Destabilisierung, die im besten Fall zu einer Neujustierung führt: Was geplant war, wird mit der Realität abgeglichen und angepasst. Bei der kaiserlichen Marine handelte es sich Rojek zufolge aber um eine Institution, die mit einer „Augen-zu-und-durch-Mentalität“ und „Gegenwartsschrumpfung“ auf Enttäuschungen reagierte: Ein einmal gefundenes Narrativ wurde trotz ausbleibenden Erfolgs weiterhin propagiert, aber die Erwartungen blieben unerfüllbar.

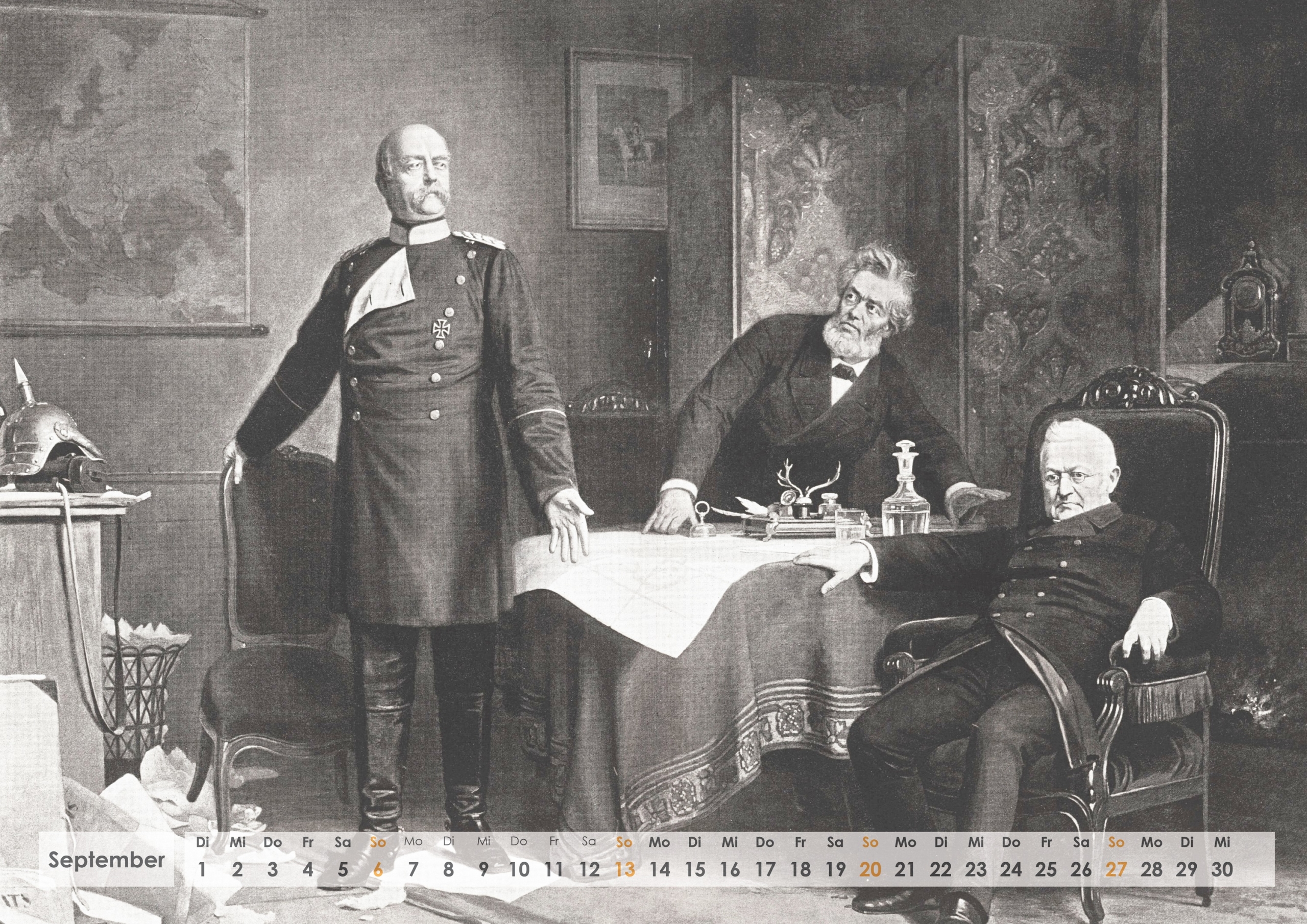

Unser Kalender zeigt im September den Druck „Bismarck in Versailles“ nach einem Gemälde von Carl Wagner (1887), Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung, Inventar-Nr.: ZSg 691.

Die Errichtung eines deutschen Nationalstaates wurde von den neutralen Mächten noch als legitimes Ergebnis des Deutsch-Französischen Krieges betrachtet. Die zu Kriegsbeginn eher Preußen zugeneigte Haltung der Neutralen und der ausländischen öffentlichen Meinung änderte sich aber mit den Erfolgen der deutschen Truppen sowie mit der Verkündung der geplanten Annexion von Elsass-Lothringen. Otto von Bismarck wollte daher den Krieg so rasch wie möglich beenden, um eine Einmischung der anderen Großmächte in den Konflikt zu vermeiden.