Gemälde von Wilhelm Camphausen (1878), „Napoleon III. und Bismarck am Morgen nach der Schlacht bei Sedan“, 2. September 1870, vor dem Weberhäuschen in Donchery (Public Domain / {{PD-US}})

Welche Rolle spielte Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident und erster deutscher Reichskanzler, bei der Ausgestaltung des (preußisch-)deutsch-französischen Verhältnisses? Diese Frage war bislang tatsächlich noch nicht im Detail beantwortet, obwohl die fundamentale Bedeutung dieses Verhältnisses für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs von der historischen Forschung intensiv untersucht worden ist. Um ein möglichst vollständiges Bild zu zeichnen, bündelt Prof. Dr. Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung, in seinem neu veröffentlichten Werk Bismarck und Frankreich 1815 bis 1898. Chancen zur Bildung einer „ganz unwiderstehlichen Macht“? die Transformation der internationalen Beziehungen im „langen“ 19. Jahrhundert und die Geschichte der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ zu einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Panorama, in dem Otto von Bismarck als eine Schlüsselgestalt auftritt.

In seiner persönlichen Entwicklung vom Beobachter zum Meinungsbildner, dann zum politischen Akteur und schließlich zum Zuschauer im (Un-)Ruhestand spiegelt sich dabei ein Wandlungsprozess in den Beziehungen der Staaten zueinander, der vom aufkommenden Nationalismus, von politischen Reformbestrebungen und Revolutionen, wirtschaftlichen Interessen, aber auch gegenseitiger kultureller Faszination geformt wird. Welche Kenntnisse und welches Bild Otto von Bismarck in diesen verschiedenen Phasen seines Lebens von den Franzosen, ihrer Geschichte und Kultur besaß, erhellt der Autor auf der Basis der Literatur sowie insbesondere einer vollständigen Auswertung des Bismarck-Archivs in Friedrichsruh und intensiver Recherchen im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin, in den Diplomatischen Archiven des französischen Außenministeriums in Paris sowie in den dortigen Archives Nationales.

Ulrich Lappenküper

Bismarck und Frankreich 1815 bis 1898

Chancen zur Bildung einer „ganz unwiderstehlichen Macht“?

Paderborn 2019 (Otto-von-Bismarck-Stiftung, Wissenschaftliche Reihe, Band 27), ISBN: 978-3-506-79333-1

Das Buch ist auch direkt hier erhältlich.

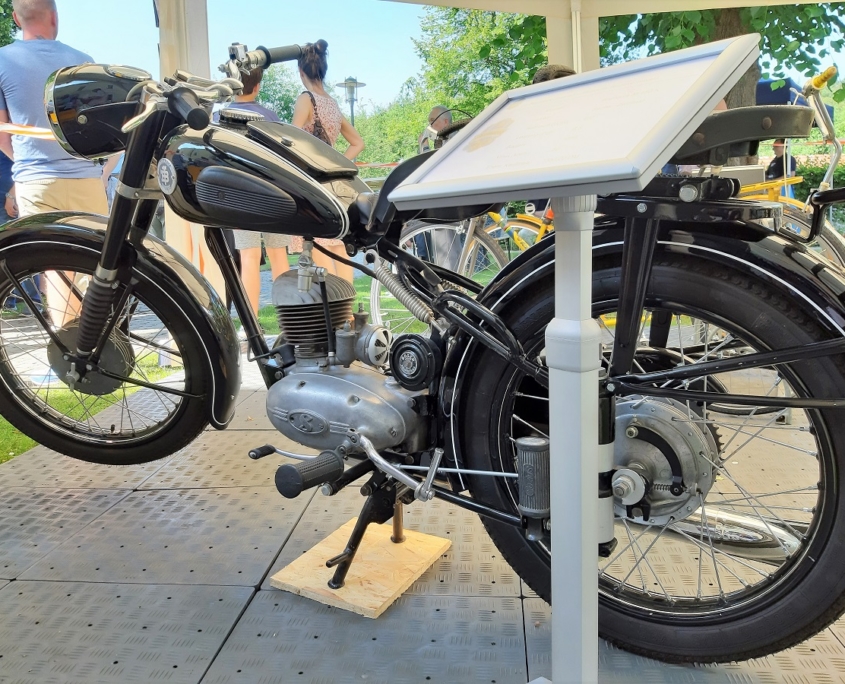

Bereits auf Hochglanz poliert sind die historischen Mopeds, die auf unserem Sommerfest am Sonntag, 23. Juni 2019 (14 bis 18 Uhr), eine besondere Attraktion sein werden. An uns ausgeliehen werden sie von „Bismarck-Zweiräder“, einer Interessengemeinschaft in Radevormwald, die sich diesen inzwischen sehr selten zu sehenden Zweirädern der einstigen „Fahrradwerke Bismarck GmbH“ verschrieben hat. Zu ihrem Namen ist die Marke 1896 allerdings nicht gekommen, weil der Reichskanzler a. D. besonders gerne geradelt wäre, sondern weil die Firmengründer seinen Mythos verkaufsfördernd nutzen wollten – wurden damals doch nicht nur viele Straßen und Plätze nach ihm benannt, sondern auch allerlei Gebrauchsgegenstände. Wir als Otto-von-Bismarck-Stiftung wollen mit diesen Zweirädern aus der Frühzeit des motorisierten Individualverkehrs zeigen, dass der historisch schwierigen Gestalt des Politikers Otto von Bismarck ein Mythos gefolgt ist, der lange im Alltagsleben der Deutschen präsent war.

Bereits auf Hochglanz poliert sind die historischen Mopeds, die auf unserem Sommerfest am Sonntag, 23. Juni 2019 (14 bis 18 Uhr), eine besondere Attraktion sein werden. An uns ausgeliehen werden sie von „Bismarck-Zweiräder“, einer Interessengemeinschaft in Radevormwald, die sich diesen inzwischen sehr selten zu sehenden Zweirädern der einstigen „Fahrradwerke Bismarck GmbH“ verschrieben hat. Zu ihrem Namen ist die Marke 1896 allerdings nicht gekommen, weil der Reichskanzler a. D. besonders gerne geradelt wäre, sondern weil die Firmengründer seinen Mythos verkaufsfördernd nutzen wollten – wurden damals doch nicht nur viele Straßen und Plätze nach ihm benannt, sondern auch allerlei Gebrauchsgegenstände. Wir als Otto-von-Bismarck-Stiftung wollen mit diesen Zweirädern aus der Frühzeit des motorisierten Individualverkehrs zeigen, dass der historisch schwierigen Gestalt des Politikers Otto von Bismarck ein Mythos gefolgt ist, der lange im Alltagsleben der Deutschen präsent war.

Im Rahmen des London Review of Books Winters hat unser wissenschaftlicher Beirat Christopher Clark einen Vortrag über die 1848er-Revolutionen gehalten.

Im Rahmen des London Review of Books Winters hat unser wissenschaftlicher Beirat Christopher Clark einen Vortrag über die 1848er-Revolutionen gehalten. Umbenennungen von Verkehrsflächen im öffentlichen Raum sind nichts Neues. Nach Systemwechseln werden sie im großen Stil durchgeführt. Man denke nur an den Personenkult im Dritten Reich und in der DDR und sein jeweiliges Verschwinden nach dem Ende der Diktaturen.

Umbenennungen von Verkehrsflächen im öffentlichen Raum sind nichts Neues. Nach Systemwechseln werden sie im großen Stil durchgeführt. Man denke nur an den Personenkult im Dritten Reich und in der DDR und sein jeweiliges Verschwinden nach dem Ende der Diktaturen. Im geruhsamen Zweibrücken (s. unser Bild) hat man ein entspanntes Verhältnis zum Bismarckdenkmal. Es wurde 1894 errichtet, steht also schon mehr als 120 Jahre ohne großes Aufsehen im Zentrum der einst bayerischen Stadt. Es hat aber auch turbulente Zeiten erlebt.

Im geruhsamen Zweibrücken (s. unser Bild) hat man ein entspanntes Verhältnis zum Bismarckdenkmal. Es wurde 1894 errichtet, steht also schon mehr als 120 Jahre ohne großes Aufsehen im Zentrum der einst bayerischen Stadt. Es hat aber auch turbulente Zeiten erlebt.