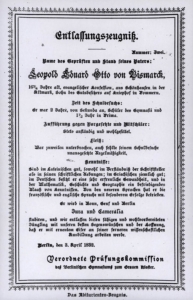

Endlich sind sie da: 94 neu erworbene Ehrenbürgerbriefe für Bismarck! Einst sind sie Bismarck von Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland als kunstvoll gestaltete Urkunden der verliehenen Ehrenbürgerwürden geschenkt worden. Nun kehren sie nach Friedrichsruh zurück.

Endlich sind sie da: 94 neu erworbene Ehrenbürgerbriefe für Bismarck! Einst sind sie Bismarck von Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland als kunstvoll gestaltete Urkunden der verliehenen Ehrenbürgerwürden geschenkt worden. Nun kehren sie nach Friedrichsruh zurück.

Nach Bismarcks Tod 1898 wurden der Großteil der Ehrenbürgerbriefe im Bismarck-Museum in Schönhausen ausgestellt bzw. magaziniert. Während der sowjetischen Besatzung wurden sie wie viele andere Objekte verstreut. Ein Teil blieb im Besitz der Familie und gelangte ins Bismarck-Museum in Friedrichsruh, ein anderer Teil wurde in Wernigerode im „Feudalmuseum“ der DDR aufbewahrt.

Diese 94 Objekte sind nach ihrer Restitution an den Familienverband der Nachkommen Otto von Bismarcks durch Mittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für die Otto-von-Bismarck-Stiftung angekauft worden und heute hier eingetroffen. Der Bestand ist nach Jahrzehnten wieder zusammengeführt.

Wir freuen uns über diese Rückkehr nach Friedrichsruh, die einen bedeutenden Zuwachs unserer Bestände bedeutet. Wen stört da der graue Himmel über dem Sachsenwald?!

Das Kulturportal der Stiftung Herzogtum Lauenburg bringt

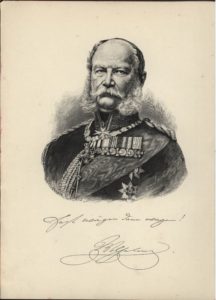

Das Kulturportal der Stiftung Herzogtum Lauenburg bringt  ragreicher Workshop der Otto-von-Bismarck-Stiftung vom September 2018 über Wilhelm I. und seine Gattin Augusta wird

ragreicher Workshop der Otto-von-Bismarck-Stiftung vom September 2018 über Wilhelm I. und seine Gattin Augusta wird  n Geruch von Staub und das Gefühl von Langeweile aufkommen lässt, bedeutet für Verwaltungsbeamte, Archivare und vor allem für Historiker das höchste Lob: „intime Vertrautheit mit den Akten“!

n Geruch von Staub und das Gefühl von Langeweile aufkommen lässt, bedeutet für Verwaltungsbeamte, Archivare und vor allem für Historiker das höchste Lob: „intime Vertrautheit mit den Akten“! app einer Woche freuen wir uns sehr über ein außergewöhnliches Geschenk. Ernst von Bismarck (links), der Vorsitzende des Familienverbandes, händigte die Spende an den Vorsitzenden des Vorstands der Otto-von-Bismarck-Stiftung, Dr. Rüdiger Kass, aus.

app einer Woche freuen wir uns sehr über ein außergewöhnliches Geschenk. Ernst von Bismarck (links), der Vorsitzende des Familienverbandes, händigte die Spende an den Vorsitzenden des Vorstands der Otto-von-Bismarck-Stiftung, Dr. Rüdiger Kass, aus. me auf die

me auf die