Weimar – Bonn – Berlin

„Volkes Stimme!“ – Sektion III

Auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Novemberumsturz 1918 folgte die Demokratie: Deutschland wurde zur parlamentarischen Republik. Belastungen durch Probleme in Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik führten allerdings dazu, dass sich in der Bevölkerung kein stabiles Vertrauen in die Demokratie aufbaute. Die Weltwirtschaftskrise und die politische Instabilität begünstigten das Scheitern der Weimarer Republik.

Seit 1930 wurde die parlamentarische Demokratie durch die regierenden Präsidialkabinette ausgehöhlt. Nach Übergabe der Regierungsgewalt an Adolf Hitler 1933 errichteten die Nationalsozialisten innerhalb weniger Wochen eine Diktatur. Der von Hitler 1939 entfesselte Zweite Weltkrieg führte sechs Jahre später zum Untergang des NS-Regimes.

Ende 1945 ließen die Siegermächte wieder Parteien und Gewerkschaften zu. 1946/47 fanden die ersten freien Wahlen auf Gemeinde-, Kreis- und Länderebene statt. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische Demokratie errichtet. Die im selben Jahr gegründete Deutsche Demokratische Republik entwickelte sich zu einer sozialistischen Diktatur. Sie stürzte im Verlauf der Friedlichen Revolution von 1989. Im Jahr darauf wurde die Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen. Das 1949 in Westdeutschland etablierte parlamentarisch-demokratische System wird im vereinigten Deutschland fortgeführt.

Auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Novemberumsturz 1918 folgte die Demokratie: Deutschland wurde zur parlamentarischen Republik. Belastungen durch Probleme in Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik führten allerdings dazu, dass sich in der Bevölkerung kein stabiles Vertrauen in die Demokratie aufbaute. Die Weltwirtschaftskrise und die politische Instabilität begünstigten das Scheitern der Weimarer Republik.

Seit 1930 wurde die parlamentarische Demokratie durch die regierenden Präsidialkabinette ausgehöhlt. Nach Übergabe der Regierungsgewalt an Adolf Hitler 1933 errichteten die Nationalsozialisten innerhalb weniger Wochen eine Diktatur. Der von Hitler 1939 entfesselte Zweite Weltkrieg führte sechs Jahre später zum Untergang des NS-Regimes.

Ende 1945 ließen die Siegermächte wieder Parteien und Gewerkschaften zu. 1946/47 fanden die ersten freien Wahlen auf Gemeinde-, Kreis- und Länderebene statt. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische Demokratie errichtet. Die im selben Jahr gegründete Deutsche Demokratische Republik entwickelte sich zu einer sozialistischen Diktatur. Sie stürzte im Verlauf der Friedlichen Revolution von 1989. Im Jahr darauf wurde die Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen. Das 1949 in Westdeutschland etablierte parlamentarisch-demokratische System wird im vereinigten Deutschland fortgeführt.

Weimarer Republik

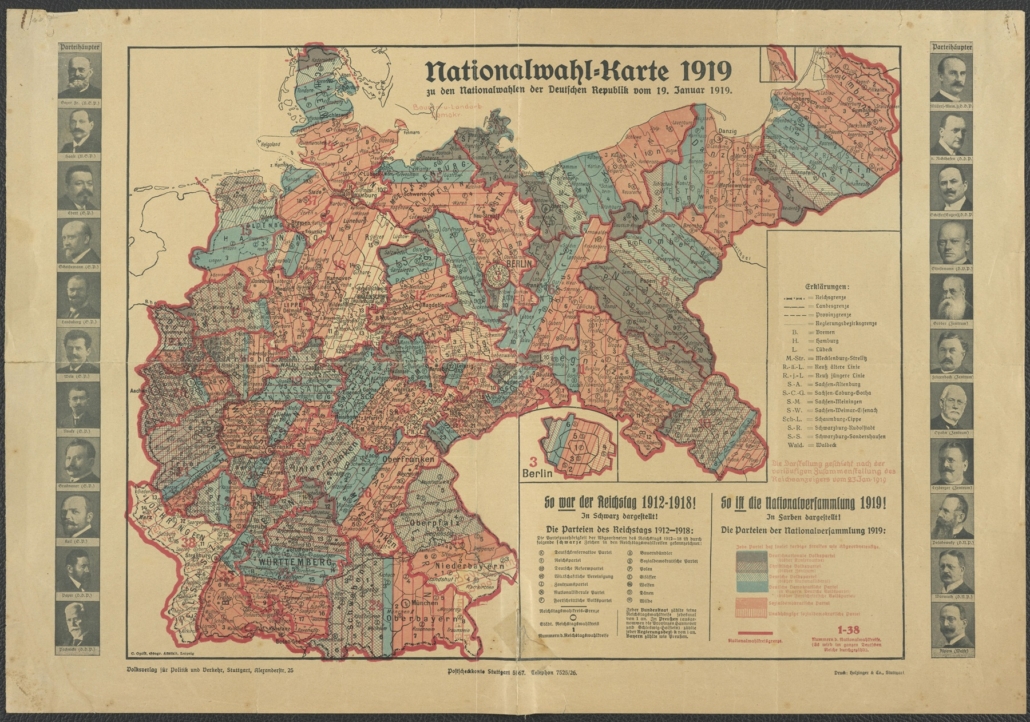

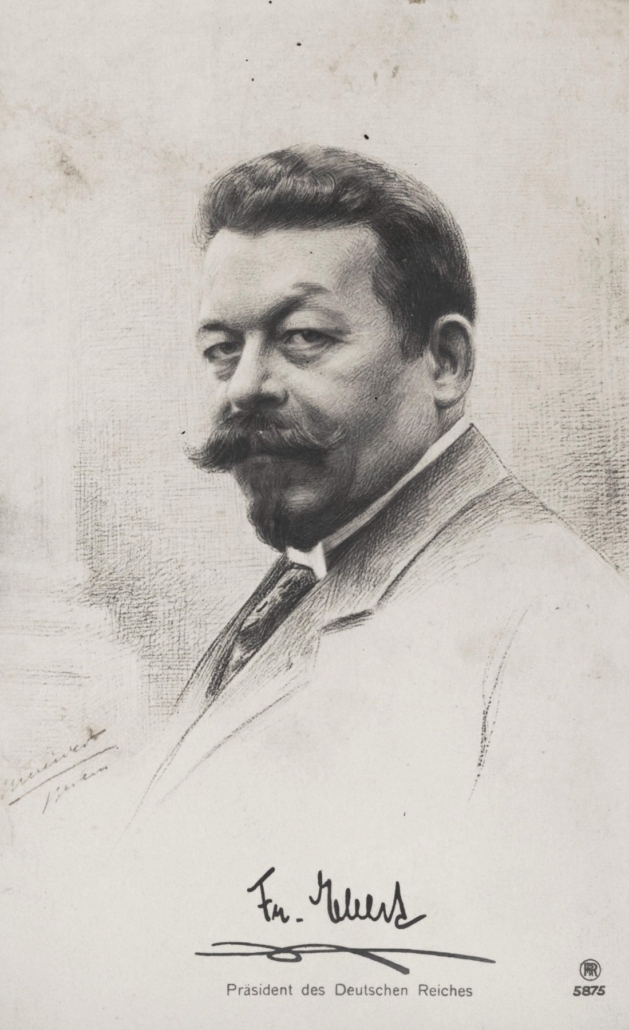

Die 1919 gegründete Weimarer Republik war die erste parlamentarische Demokratie in der deutschen Geschichte. Diese litt jedoch unter den Belastungen, die aus der Kriegsniederlage, der Revolution und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten folgten. Erschwerend hinzu kamen die häufigen Regierungswechsel und die geringe Kompromissbereitschaft der zerstrittenen Parteien, die zu einer andauernden Krise des Parlamentarismus führten. Die Gesellschaft war tief gespalten. In den vierzehn Jahren ihrer Existenz musste sich die Republik extremer Kräfte von links und rechts erwehren. Zwischen 1919 und 1923 erschütterten bürgerkriegsähnliche Unruhen Teile Deutschlands.

Ab 1924 erlebte die Republik eine Phase politischer Stabilität, wirtschaftlicher Erholung und kultureller Blüte. Doch die verheerenden Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 führten in weiteren Teilen der Bevölkerung zu einer Radikalisierung. Extreme Parteien erhielten Zulauf, weil die politisch Verantwortlichen die Krise nicht lösen konnten.

1930 zerbrach die letzte Reichsregierung, die über eine parlamentarische Mehrheit verfügte. Die folgenden Minderheitsregierungen („Präsidialkabinette“) waren ausschließlich vom Vertrauen des Reichspräsidenten abhängig. Sie regierten mit präsidialen Notverordnungen, weil ihre Gesetzesvorhaben im Reichstag keine Mehrheit fanden. Das parlamentarische System wurde so zunehmend ausgehöhlt. Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 leitete schließlich das Ende der Weimarer Republik ein.

NS-Diktatur

Adolf Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Mit den Gefolgsleuten seiner Partei, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), errichtete er innerhalb weniger Wochen eine Diktatur. Die NS-Führung schaffte zwar formell die Weimarer Reichsverfassung nicht ab. Aber sie hob mithilfe des Notstandsartikels 48 die Grundrechte auf. Im Anschluss daran schaltete sie den Reichstag durch das Ermächtigungsgesetz aus: Die Gesetzgebung wurde vom Reichstag auf die Reichsregierung übertragen. Parteien und Gewerkschaften wurden verboten, Vereine und Berufsverbände nach dem „Führerprinzip“ umgestaltet und die NSDAP am 1. Dezember 1933 zur Staatspartei erklärt. Schrittweise wurden Ministerien und Behörden auf Reichs- und Länderebene mit Parteiangehörigen durchsetzt. Der Reichstag, dessen Abgeordnete nur noch der NSDAP angehörten, diente als Scheinparlament ohne jeglichen Einfluss.

1934 verloren die Länder durch die nationalsozialistische Gleichschaltungspolitik ihre Selbständigkeit. Die Landesregierungen wurden einem Reichsstatthalter unterstellt und zu ausführenden Organen der Reichsregierung. Die Vertretung der Länder, der Reichsrat, wurde ebenso aufgelöst wie die Landesparlamente. Nach dem Tod des Reichspräsidenten v. Hindenburg am 2. August 1934 übernahm Hitler auch das Amt des Staatsoberhaupts mit dem Titel „Führer und Reichskanzler“. Die Streitkräfte wurden von nun an auf seine Person vereidigt. Damit waren die Grundlagen für den „Führerstaat“ gelegt. Widerstand gegen die Maßnahmen der Nationalsozialisten wurde rücksichtslos durch Unterdrückungsmaßnahmen und Terror gebrochen.

Neuanfang in Westdeutschland

Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg teilten die alliierten Siegermächte – die Vereinigten Staaten von Amerika, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich – das Deutsche Reich in vier Besatzungszonen auf. Die Länder wurden neu gebildet, Preußen als Staat aufgelöst. Deutschland sollte entnazifiziert, entmilitarisiert, dezentralisiert und demokratisiert werden.

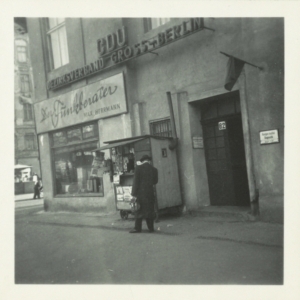

Ende 1945 genehmigten die alliierten Militärbehörden die Neugründung von Parteien und Gewerkschaften. Unter Auflagen erschienen auch wieder gedruckte Medien und die Rundfunksender nahmen ihre Arbeit auf. Ihre Aufgabe war, das gesamte politische Spektrum abzubilden. 1946/47 fanden auf Gemeinde-, Kreis- und Länderebene die ersten freien Wahlen statt.

Vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts vereinigten die drei westlichen Alliierten 1947/48 ihre Besatzungszonen als Vorstufe zur Gründung eines westdeutschen Staats. Im Auftrag der Westalliierten wurde 1948 eine provisorische Verfassung erarbeitet. Diese Aufgabe übernahm der Parlamentarische Rat. Seine Mitglieder wurden von den gewählten Landtagen entsandt. Das im Mai 1949 verkündete Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland legte die Grundlagen für einen freiheitlichen und föderalen Rechts- und Sozialstaat.

Nach anfänglicher Skepsis akzeptierte eine große Mehrheit der Westdeutschen die junge Demokratie und deren vertragliche Einbindung in das westliche Staaten- und Wertesystem. Die Bewährung der bundesdeutschen Verfassungsorgane, die wirtschaftliche Erholung, der wachsende Wohlstand und die Bedrohung durch den Ostblock stabilisierten die parlamentarische Demokratie.

Neuanfang in Ostdeutschland

Die sowjetische Militäradministration (SMAD) ließ bereits im Juni 1945 die Gründung von Parteien und Gewerkschaften zu. Unter ihrem Druck vereinigten sich 1946 Kommunisten und Sozialdemokraten zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Kommunisten übernahmen umgehend die Führungspositionen innerhalb der neuen Partei. Die aus der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) im Oktober 1949 hervorgegangene Deutsche Demokratische Republik (DDR) entwickelte sich zu einer sozialistischen Diktatur unter Führung der SED. Sie wurde in die wirtschaftlichen und militärischen Strukturen des Ostblocks eingebunden.

Die Verfassung der DDR enthielt zwar Grund- und Bürgerrechte, aber diese waren in der politischen Praxis ohne Bedeutung. Alle zugelassenen Parteien und Massenorganisationen wurden unter Führung der SED in der Nationalen Front zusammengefasst. Mittels des Ministeriums für Staatssicherheit und der Volkspolizei überwachte die SED die Bevölkerung. Politische Gegner wurden verhaftet oder ausgebürgert. Freie Wahlen existierten nicht, regimekritische Parteien waren nicht zugelassen. Die Volkskammer erwies sich als Scheinparlament ohne Macht.

Zunehmende wirtschaftliche und finanzielle Probleme der DDR sowie die Weigerung, politische Reformen in Angriff zu nehmen, beschleunigten das Ende der SED-Diktatur. Massendemonstrationen für Freiheit und Demokratie im Wendejahr 1989 führten zum Sturz der SED-Herrschaft. Im Folgejahr bestimmte die Bevölkerung erstmals in freien Wahlen die Abgeordneten der Volkskammer. Schließlich trat die DDR am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland bei.

Parlamentarische Demokratie im vereinten Deutschland

Zum ersten Mal seit dem November 1932 fanden am 2. Dezember 1990 in ganz Deutschland freie Wahlen zum 12. Deutschen Bundestag statt. Die CDU/CSU/FDP-Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl entschied die Abstimmung für sich. Nur wenige Wochen später, am 20. Dezember 1990, versammelten sich die neugewählten Abgeordneten im Berliner Reichstag. 1991 beschloss der Bundestag, den Parlaments- und Regierungssitz von Bonn nach Berlin zu verlegen. Seit 1999 tagt das nationale Parlament wieder im Reichstagsgebäude.

Im wiedervereinigten Deutschland wurde das parlamentarische System unter dem Dach des bewährten Grundgesetzes als nunmehr gesamtdeutsche Verfassung fortgeführt. Seit 1949 ist der Deutsche Bundestag das demokratische Zentrum Deutschlands. Regierungswechsel finden seitdem im Rahmen von demokratischen Wahlen und Abstimmungen statt, politische Konflikte werden friedlich gelöst.

Globale Krisen sowie innere Probleme werden derzeit kontrovers diskutiert und sorgen für gesellschaftliche Veränderungen sowie für politische Konflikte. Das Parteiensystem wächst durch neue Gruppierungen an, radikale Parteien gewinnen an Einfluss. Die Bildung von Regierungskoalitionen wird dadurch erschwert. Das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Parteien schwindet. Doch eine repräsentative Demokratie kann auf Parteien nicht verzichten. Daher bleibt es eine zentrale Aufgabe von Politik und Gesellschaft, verlorenes Vertrauen in das parlamentarische System und die Parteien zurückzugewinnen.