Reichstag revisited – Rückblick auf die Tagung zur Sonderausstellung „Volkes Stimme!“

Das Reichstagsgebäude in Berlin. Fotografie, 1895.

„Bismarcks wichtigste Bühnen waren der Preußische Landtag und der Reichstag, dennoch hat er die Parlamente geringgeschätzt“. Dr. Ulf Morgenstern, Geschäftsführer unserer Stiftung, eröffnete die Tagung „Reichstag revisited“ (9.-10. Oktober 2025) im Reinbeker Schloss mit einem kurzen Blick auf die Haltung des ersten Reichskanzlers gegenüber den gesetzgeberischen Verfassungsorganen, die er selbst mitgeschaffen hatte. Eingeladen waren Historikerinnen und Historiker, die ihre Forschungen zur vergleichenden Parlamentarismusgeschichte des Deutschen Kaiserreichs vorstellten. Bismarck wurde dabei nicht als der Einzige sichtbar, der zu den Volksvertretern ein zwiespältiges Verhältnis pflegte.

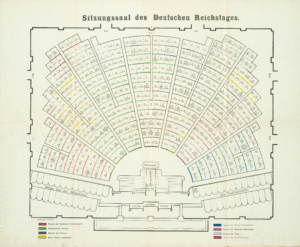

Unsere Tagung setzte mit der Auswahl der Beiträge Schwerpunkte, die Lennart Bohnenkamp (TU Braunschweig) zum Auftakt erläuterte: Der Untersuchungszeitraum konzentrierte sich auf die Jahre der Reichskanzlerschaft Bismarcks von 1871 bis 1890, wobei nicht nur der Reichstag im Fokus stand, sondern auch die Parlamente der deutschen Bundesstaaten. Zum Vergleich wurden europäische Entwicklungen, insbesondere in Frankreich, herangezogen. Drei Beiträge waren außerdem kulturgeschichtlichen Themen gewidmet.

Sektion 1 – Die Qual der Wahl: Wahlrechtspluralismus im Deutschen Kaiserreich

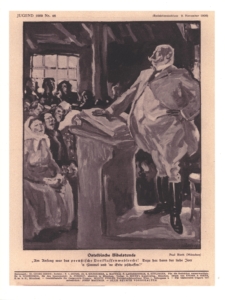

„Ostelbische Bibelstunde. Am Anfang war das preußische Dreiklassenwahlrecht! Dazu hat dann der liebe Jott ‘n Himmel und ‘ne Erde jeschaffen!“, Karikatur von Paul Rieth (1871 – 1925), aus „Jugend“ Nr. 46, München, 1909

Vor der Parlamentsarbeit steht die Wahl der Abgeordneten. Mit dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht setzte das Deutsche Kaiserreich weltweit Maßstäbe, wenngleich auf Basis einer wenig nachhaltigen Annahme: Bismarck ging davon aus, dass die Landbevölkerung dauerhaft konservativ wählen und damit das Gesamtergebnis dominieren würde. Diese Annahme wurde vor allem von den konservativen Kräften und Fürsten in den nördlichen Gliedstaaten nicht geteilt. Dort, Preußen eingeschlossen, blieb das Wahlrecht ungleich. PD Dr. Stefan Gerber, Leiter des Archivs der Universität Jena, zeichnete in seinem Vortrag die konservativen Versuche nach, eine Modernisierung des Wahlrechts analog zu den reichsweiten Bestimmungen durch Pluralwahlrechte zu umgehen. Als ein anschauliches Beispiel nannte er die Wahlrechtsreform, die 1913 in Reuß jüngerer Linie (heute in Thüringen) verordnet wurde: In dem hochindustrialisierten Fürstentum sollte der Sozialdemokratie ein Riegel vorgeschoben werden, indem die maximal fünf möglichen Stimmen pro Mann nur derjenige erhielt, der über 50 Jahre alt war und ein gewisses Vermögen nachweisen konnte. Die vor allem konservativen Debatten über die Pluralwahlrechte zogen sich, wie Gerber erläuterte, bis in die Zeit der Weimarer Republik hinein.

Lennart Bohnenkamp widmete sich ebenfalls der Wahlrechtsfrage und legte dabei den Schwerpunkt auf das Nebeneinander von Reichstag und Preußischem Landtag (siehe auch: Im Bauch des Adlers. Politik in der doppelten Hauptstadt Berlin 1867 – 1918). In den Mittelpunkt stellte er zeitgenössische Wahrnehmungen, wie Reichs- und Landespolitik gleichzeitig zu leisten seien – festgemacht an Metaphern des Reitens („im Sattel sitzen“, „Steigbügelhalter“).

Sektion 2 – Homo parlamentarius: Eine Alltagsgeschichte des Abgeordnetenmandats

Paul Lukas Hähnel (Universität Düsseldorf) zeigte die Entwicklung des Reichstags zum Arbeits- und Redeparlament auf: Den Abgeordneten gelang es trotz der verfassungsrechtlich relativ schwachen Stellung im Machtgefüge der Institutionen, die Volksvertretung zu einem wichtigen Akteur zu machen. Kanzler wie Staatssekretäre kamen der Forderung nach Auskunft über die Regierungsgeschäfte meist nach, um ihre Stellung in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu schwächen.

Die Sonderrolle der schleswig-holsteinischen Abgeordneten im Reichstag des Norddeutschen Bundes thematisierte Alexander Lauterbach (Universität Kiel). Nachdem das Streben nach Eigenständigkeit gescheitert war, akzeptierten sie nach 1867 zwar die Integration beider Herzogtümer als Provinz in das Land Preußen. Sie konzentrierten sich dann auf Forderungen nach einer Vereinigung von Nord- und Süddeutschland sowie konstitutionellen Freiheitsrechten. Dafür suchten sie, zum Argwohn Bismarcks, ihre Verbündeten unter denen aus dem ehemaligen Königreich Hannover.

Sektion 3 – Die Ordnung des Hauses: Parlamentsdebatten in ihren kulturgeschichtlichen Kontexten

In dunklen Anzügen: Deutsche Freisinnige Gruppe, Fotografie von Julius Braatz aus dem Album „Der Deutsche Reichstag und sein Heim“, Bild 116/121, 1889 (Bundesarchiv, Bild 147-0935 / Julius Braatz / CC-BY-SA)

Haris Mrkaljevic (ENS de Lyon) veranschaulichte in einem deutsch-französischen Vergleich, wie sich Volksvertreter im 19. Jahrhundert kleideten. Es dominierte bald der dunkle Anzug, der modisch zum städtischen Bürgertum gehörte und auf dem weder Schmutz noch Ruß auffielen. Auch die Vertreter der Arbeiterklasse erschienen so, erlangten damit aber kein Ansehen, blieben doch ihre Reden unangepasst. Eine Ausnahme von dieser Einheitsmode nahmen die katholischen Geistlichen für sich in Anspruch. Sie erschienen zu den Sitzungen des Reichstags bartlos in schwarzer klerikaler Kleidung mit weißem Stehkragen (römischer Kragen). Bismarck neigte dazu, ihnen dies als mangelnde Loyalität zum Staat auszulegen. In Frankreich traten sie sogar im Habit auf, worin dort kein entsprechender Anlass zur Kritik gesehen wurde.

Hannah Boeddeker (Universität Hamburg) lenkte den Blick auf die stenografischen Berichte der Parlamentssitzungen – ein sperriges Format, das nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt war. Gleichwohl ließen die Abgeordneten kleinere Änderungen vornehmen und bezogen sich in ihren Reden auf diese Mitschriften. Die Bürgerinnen und Bürger aber informierten sich durch Zeitungsartikel, die meist sehr zeitnah zu den Sitzungen publiziert wurden.

Der letzte Beitrag der Tagung war dem Entstehen parlamentarischer Geschäftsordnungen, der „Obstruction“ und der Gewalt im Plenarsaal gewidmet. PD Dr. Tobias Kaiser (Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V., Berlin) rekapitulierte, dass das englische Parlament bereits seit 1279 über einen eigenen Ordnungsdienst verfügte. Die Geburtsstunde der parlamentarischen Polizeigewalt datierte er auf den 25. Juni 1789, als sich die französischen Abgeordneten gegen eine Abriegelung des Parlaments durch den König erfolgreich zur Wehr setzten. Die gewaltfreie Blockade der parlamentarischen Arbeit durch Abgeordnete selbst konnte nach Ansicht des Sozialdemokraten Eduard Bernstein 1903 wiederum ein legitimes politisches Mittel sein. Kaiser nannte aber auch einige Beispiele, bei denen Abgeordnete zur Gewalt aufriefen oder etwa ihr Pult zertrümmerten. Gewalt kann ein Ausdruck von Anti-Parlamentarismus sein, so die abschließende Feststellung, insbesondere mit Blick auf antisemitische Akteure in Deutschland und Österreich um die Wende des 20. Jahrhunderts und in den Zwischenkriegsjahren.

Die Tagungsbeiträge erscheinen im Katalog der Sonderausstellung „Volkes Stimme! Parlamentarismus und demokratische Kultur im Deutschen Kaiserreich“.

In einem öffentlichen Abendvortrag zeigte Prof. Dr. Thomas Mergel (HU Berlin) unter dem Titel „Parlament, Volkes Stimme und die Zeitungsbengels. Reichstag und Öffentlichkeit im Kaiserreich“ den Beginn einer Entwicklung auf, die sich – unter den Vorzeichen des digitalen Zeitalters – bis in die Gegenwart fortsetzt. Der Vortrag ist auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.

In einem öffentlichen Abendvortrag zeigte Prof. Dr. Thomas Mergel (HU Berlin) unter dem Titel „Parlament, Volkes Stimme und die Zeitungsbengels. Reichstag und Öffentlichkeit im Kaiserreich“ den Beginn einer Entwicklung auf, die sich – unter den Vorzeichen des digitalen Zeitalters – bis in die Gegenwart fortsetzt. Der Vortrag ist auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.

Die Ausstellung ist bis zum 12. April 2026 im Bismarck-Museum Friedrichsruh zu sehen.