Deutsches Kaiserreich

„Volkes Stimme!“ – Sektion II

Der Norddeutsche Bund wurde im Jahr 1867 gegründet, das Deutsche Reich 1871. Damit war der Prozess der Nationalstaatsgründung abgeschlossen. Sie ermöglichte die Umsetzung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Reformen. Unzureichend verwirklicht blieb jedoch die Volkssouveränität.

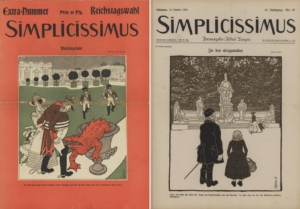

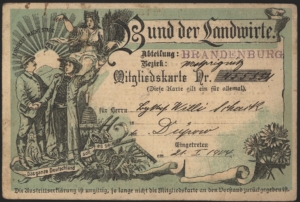

Preußens Vorrang als größter Bundesstaat blieb unangetastet, ebenso die starke Stellung des Monarchen und seiner Regierung gegenüber dem Parlament und den Parteien. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht auf Reichsebene bot jedoch breiten Volksschichten politische Teilhabe. Dies galt auch für die Bundesstaaten, obwohl dort häufig ein ungleiches Wahlrecht festgeschrieben war. Es gab ein vielfältiges Parteiensystem und die Politisierung in der Bevölkerung stieg beständig, nicht zuletzt als eine Folge der häufigen Wahlkämpfe.

Ein breites Publikum konnte aus einem großen Angebot an Druckerzeugnissen auswählen und sich informieren. Interessenverbände nahmen Einfluss auf Parteien, Regierung und öffentliche Meinung. Gewerkschaften setzten sich für Arbeitnehmerinteressen ein. Die Arbeiter-, Frauen- und Jugendbewegung engagierte sich für soziale Gerechtigkeit, mehr politische Mitwirkung, die Gleichstellung der Geschlechter und die Überwindung überkommener Werte.

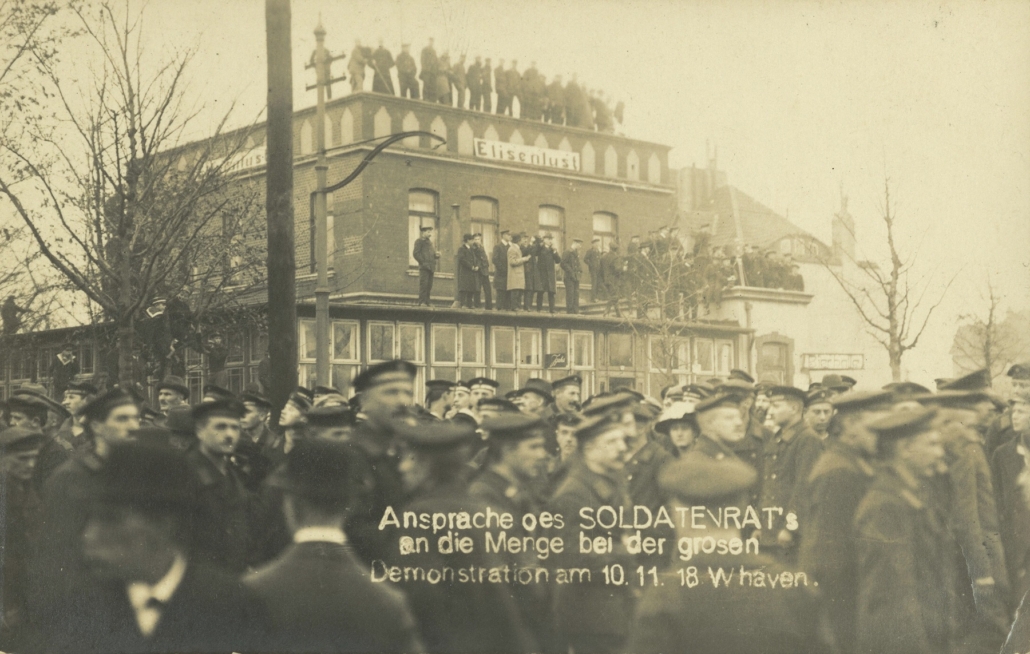

Die nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 beschworene Einheitsfront von Regierung, Militär und Volk bekam mit zunehmender Kriegsdauer Risse. Gesellschaftliche und politische Spannungen verschärften sich. Innenpolitische Reformen konnten das Ende der Monarchie im Zuge von Kriegsniederlage und Novemberumsturz 1918 nicht mehr aufhalten.

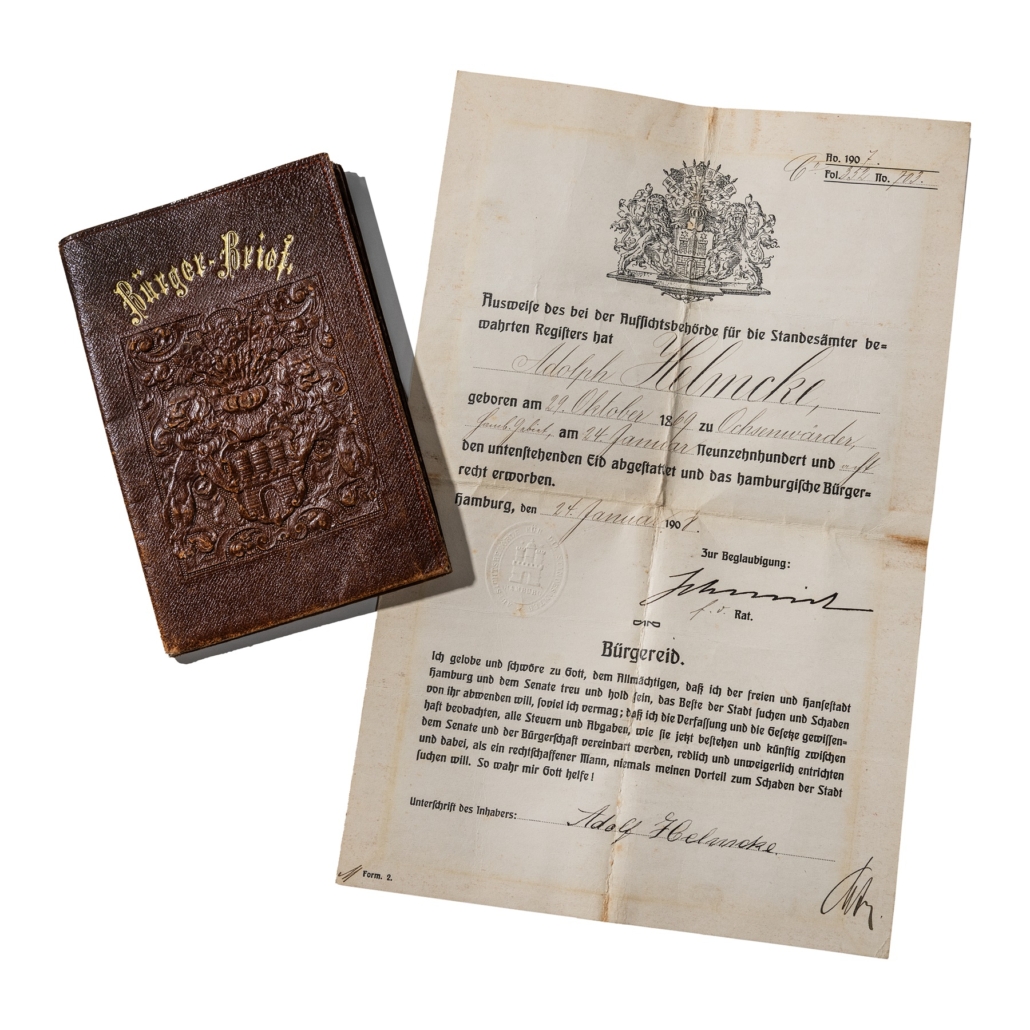

Reichsverfassung

Das Deutsche Reich wurde als Bund der deutschen Fürsten und Senate der Hansestädte gegründet. Es war eine konstitutionelle Monarchie und damit keine Demokratie, aber dennoch ein föderaler Rechts- und Verfassungsstaat. Die „Verfassung des Deutschen Reiches“ von 1871 war vor allem ein Statut, mit dem der Staat organisiert wurde. Sie enthielt nur wenige Grundrechte. Diese waren in den Landesverfassungen festgelegt und konnten auch über die einfache Reichsgesetzgebung garantiert werden.

Höchstes Verfassungsorgan war der Bundesrat als Vertretung der Bundesstaaten. Das „Präsidium des Bundes“ besaß weitreichende Kompetenzen und wurde dem König von Preußen übertragen. Damit wurde Preußens Vormachtstellung garantiert, wenngleich eine gewisse Eigenständigkeit der Bundesstaaten gewahrt blieb. Der König von Preußen erhielt den Titel „Deutscher Kaiser“. In seinem Namen führte der Reichskanzler die Regierungsgeschäfte. Der Reichstag als Volksvertretung wirkte an der Gesetzgebung mit und entschied über den Staatshaushalt.

Die Reichsverfassung war ein Kompromiss aus bundesstaatlichen und zentralistischen sowie aus monarchischen, liberalen und demokratischen Elementen. Durch die verfassungsändernden Gesetze vom 28. Oktober 1918 wurde die konstitutionelle in eine parlamentarische Monarchie umgewandelt. Diese hatte nur wenige Tage Bestand.

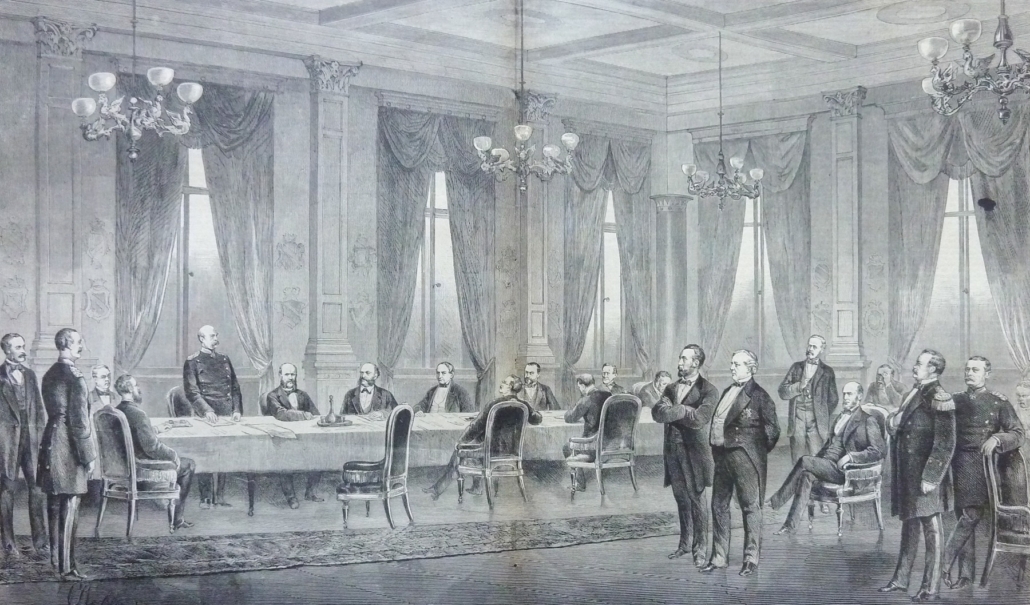

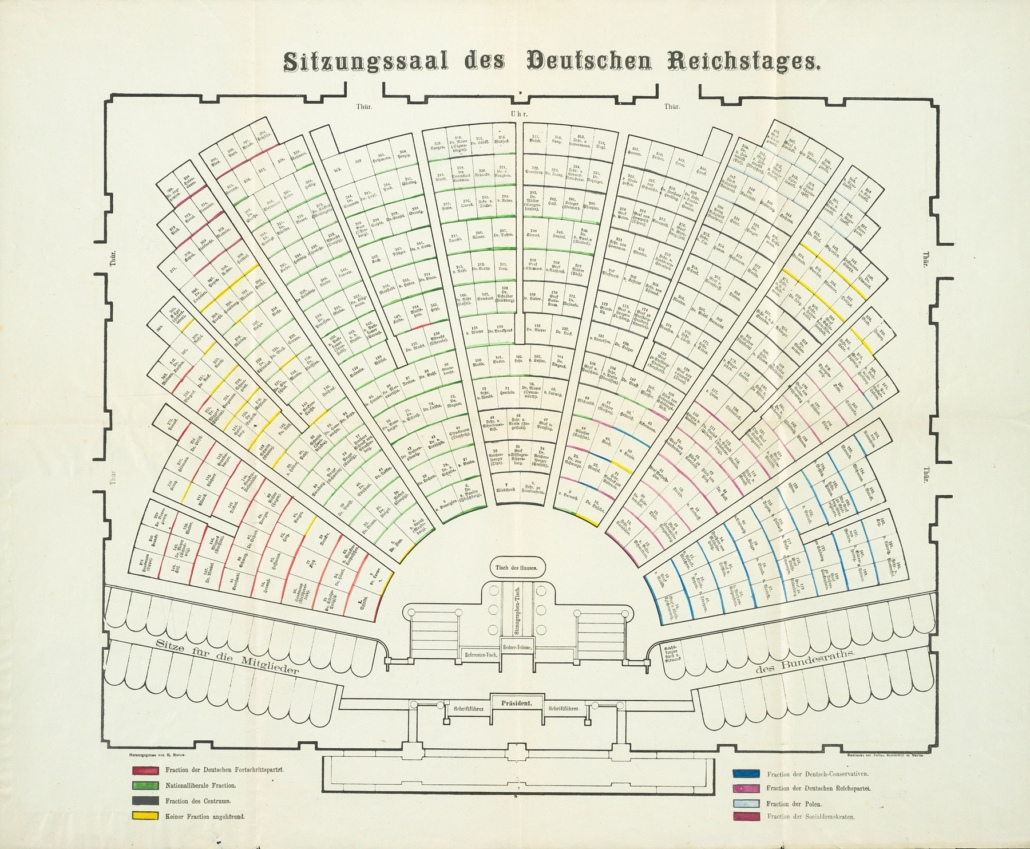

Reichstag

Als Volksvertretung war der Reichstag ein demokratisches Element der Reichsverfassung. Die Arbeit der Abgeordneten förderte die nationale Einheit. Sie brachten Gesetzesentwürfe ein, verabschiedeten gemeinsam mit dem Bundesrat die Reichsgesetze und bewilligten den Staatshaushalt. Der Reichstag bildete zudem ein öffentliches Forum für politische Diskussionen. Er konnte den Reichskanzler jedoch nicht abwählen und besaß nur einen beschränkten Einfluss auf das Militär und die Außenpolitik.

Eine gewisse Kontrolle über die Reichsleitung übte die Volksvertretung aber durch Eingaben und Anfragen aus. Außerdem legten Reichstag und Bundesrat die Präsenzstärke von Heer und Marine in Friedenszeiten sowie deren Finanzbedarf fest. Seit 1912 besaß der Reichstag das Recht, der Regierung die Missbilligung auszusprechen.

Die zunehmend komplexer werdende Gesellschaft machte eine zunehmende gesetzliche Regulierung notwendig. Der Reichstag wurde deshalb zu einem modernen Arbeitsparlament. Er gewann an Einfluss gegenüber Reichsleitung sowie Bundesrat und konnte bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen Regierungsvorlagen zu Fall bringen. Eine deutliche Erweiterung seiner Rechte scheiterte auch an der Uneinigkeit der Parteien.

Landesparlamente

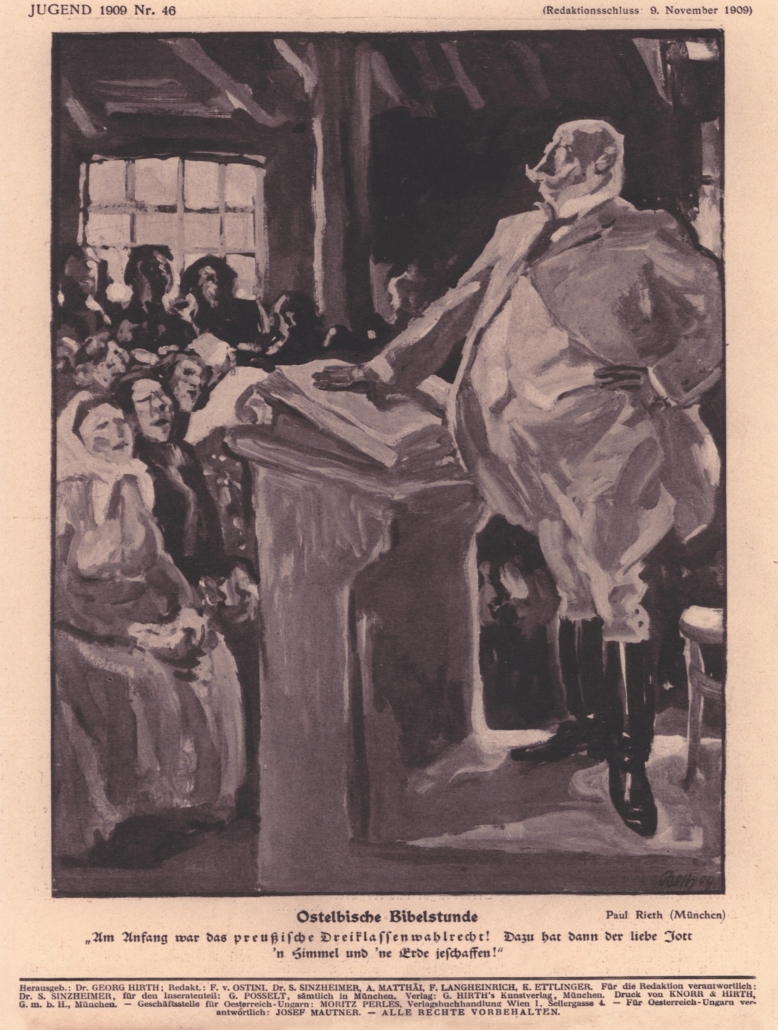

Die Verfassungen der Bundesstaaten entwickelten sich unterschiedlich. Dies galt auch für das jeweilige Wahlrecht. In den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz existierte kein allgemeines Wahlrecht, während in einer Reihe anderer Bundesstaaten bei Landtags- und Gemeindewahlen ein allgemeines, ungleiches und indirektes Wahlrecht galt. Nach 1900 führten einige Bundesstaaten ein Pluralwahlrecht ein. Es gestand Wählern, die bestimmte Kriterien hinsichtlich Alter, Grundbesitz oder Steueraufkommen erfüllten, zusätzliche Stimmen zu.

In Süddeutschland herrschten liberalere Tendenzen vor. Dort galt zumeist ein allgemeines und gleiches Wahlrecht, wenn auch mit einigen landesspezifischen Besonderheiten. Ebenso wie auf Reichsebene wurde es den Frauen aber auch auf Länderebene vorenthalten. Es gab vereinzelte Vorstöße, den Bundesstaaten durch eine Änderung der Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht für ihre Volksvertretungen vorzuschreiben. Der Bundesrat wies dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesstaaten zurück.

Von der Monarchie zur Republik

Seit dem 1. August 1914 befand sich das Deutsche Reich im Kriegszustand. Alle Streitigkeiten zwischen Regierung, Parteien sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sollten nach dem Willen Kaiser Wilhelms II. für die Dauer des Krieges ruhen („Burgfrieden“). Doch die Belastungen durch den Krieg untergruben zunehmend die Autorität der Militär- und Zivilbehörden. 1917 brach eine erste große Streikwelle aus. Es wurden auch Forderungen nach einem Verständigungsfrieden und nach demokratischen Reformen laut.

Im Frühjahr/Sommer 1918 scheiterten die deutschen Westoffensiven. Daraufhin forderte die Oberste Heeresleitung (OHL) die sofortige Aufnahme von Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen. Weil Monarch und Militär nicht die vollständige Verantwortung für das militärische Scheitern und seine Folgen übernehmen wollten, sollte das Parlament eingebunden werden. Am 3. Oktober ernannte Wilhelm II. den als liberal geltenden Prinzen Max von Baden zum Reichskanzler. Dieser bildete eine Regierung, die erstmals vom Vertrauen der Mehrheitsparteien des Reichstags abhängig war.

Das neue Kabinett leitete innenpolitische Reformen ein. Aber die kriegsmüde und hungernde Bevölkerung hatte das Vertrauen in dieses politische System verloren. Die Kriegsniederlage und die Novemberrevolution führten zum Zusammenbruch der Monarchie.